高校生向け大学情報サイト「夢ナビ」にて、愛媛大学工学部の教員による新規ミニ講義が公開されました。

コンピュータによる社会システム、防災、エネルギー問題、AI、そしてSDGs等、近年注目されている分野が目白押しです。

この機会に是非、ご覧ください。

【新規 夢ナビミニ講義】

※各ミニ講義のタイトルをクリックすると、ミニ講義公開ページへ移動します。

エネルギー問題の解決につながる有機化合物

工学部工学科 化学・生命科学コース 講師 吉村 彩

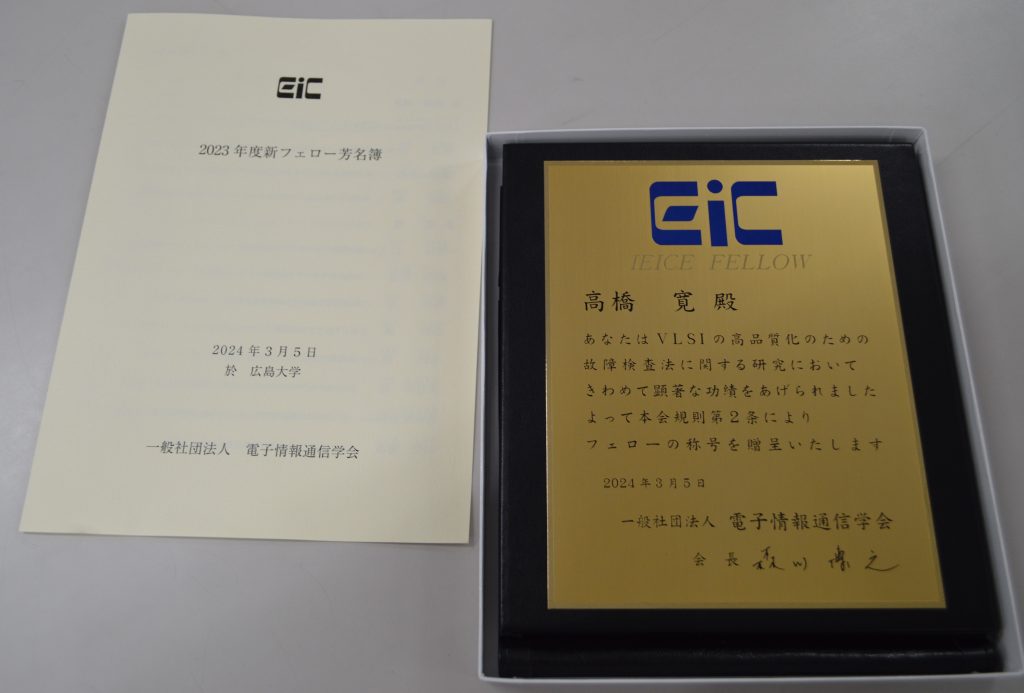

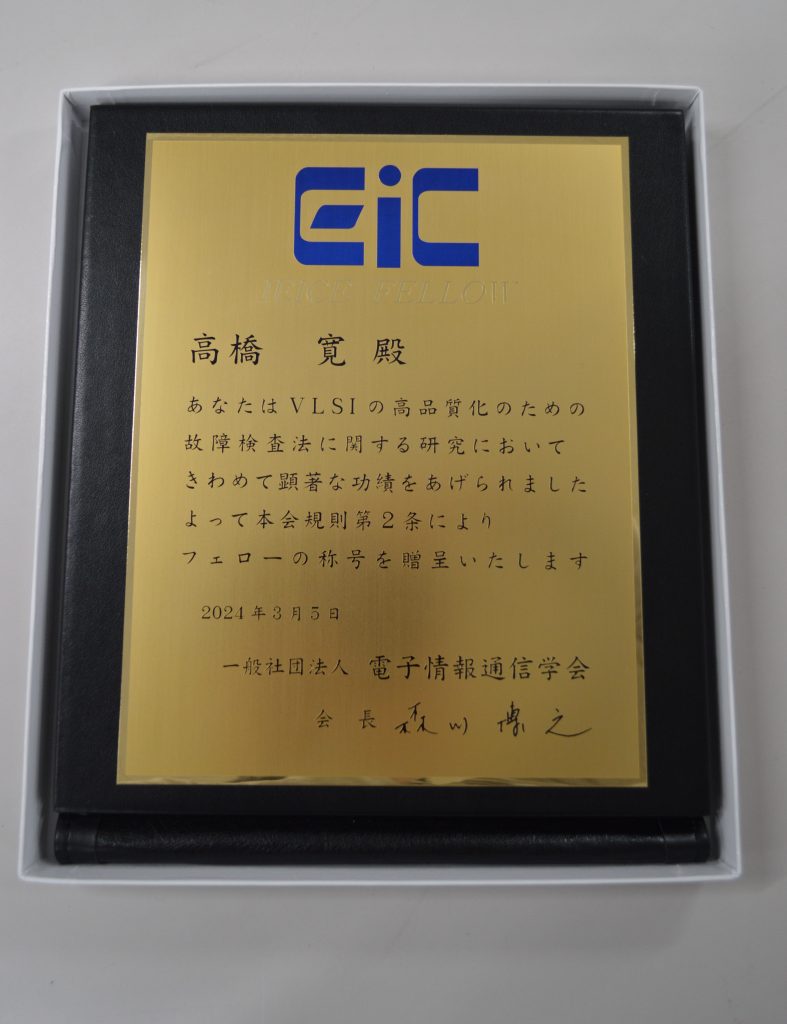

安心な社会は信頼できるシステムから

工学部工学科 コンピュータ科学コース/応用情報工学コース 教授(学部長) 高橋 寛

言葉を操るAI:コンピュータによる意味と感情の理解

工学部工学科 コンピュータ科学コース/応用情報工学コース 講師 梶原 智之

津波レーダーが実現する陸上からの津波監視

工学部工学科 社会基盤工学コース/社会デザインコース 教授 日向 博文

※夢ナビミニ講義は愛媛大学工学部Webサイトのトップページからもご覧いただけます。

※愛媛大学工学部Webサイトのトップページからもご覧いただける夢ナビミニ講義は、上記4件以外にもございますので、この機会に是非合わせてご覧ください。