令和5年度大学院(新)理工学研究科 理工学専攻の開設(計画)に伴う入学者選抜方法について、愛媛大学ホームページへ掲載されましたので、お伝えいたします。詳細は下部リンクからご確認ください。

【外部リンク】

【重要】令和5年度大学院(新)理工学研究科 理工学専攻の開設(計画)に伴う入学者選抜方法について(第1報):愛媛大学ホームページ

令和5年度大学院(新)理工学研究科 理工学専攻の開設(計画)に伴う入学者選抜方法について、愛媛大学ホームページへ掲載されましたので、お伝えいたします。詳細は下部リンクからご確認ください。

【外部リンク】

【重要】令和5年度大学院(新)理工学研究科 理工学専攻の開設(計画)に伴う入学者選抜方法について(第1報):愛媛大学ホームページ

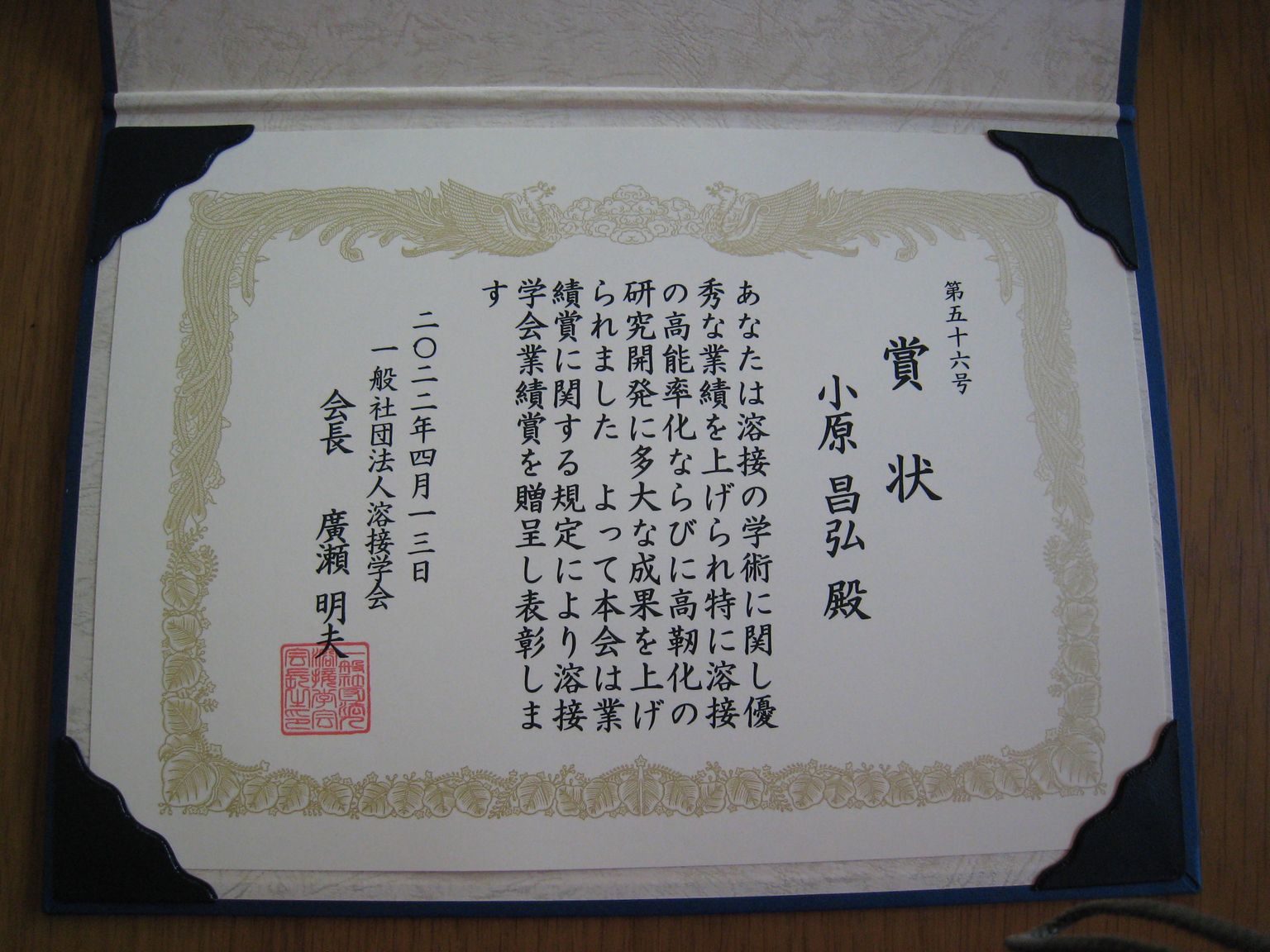

小原 昌弘客員教授(元理工学研究科教授)が、一般社団法人溶接学会業績賞を受賞いたしました。

溶接学会業績賞は、溶接の学術に関して優秀な業績を上げた者に贈られる賞(※詳細は以下リンク参照)で、小原教授の溶接の高能率化ならびに高靭化の研究成果に関わる業績に対して贈られました。

【外部リンク】

一般社団法人溶接学会 学会の紹介/定款・規則 (jweld.jp)

愛媛大学では、令和3年4月から、大学院博士後期課程の学生に対し、研究に専念できる環境を提供するとともに、次代を担う優れた若手研究者の育成を図り、課程修了後のキャリアパス確保に向けた支援を行う事業を実施しています。

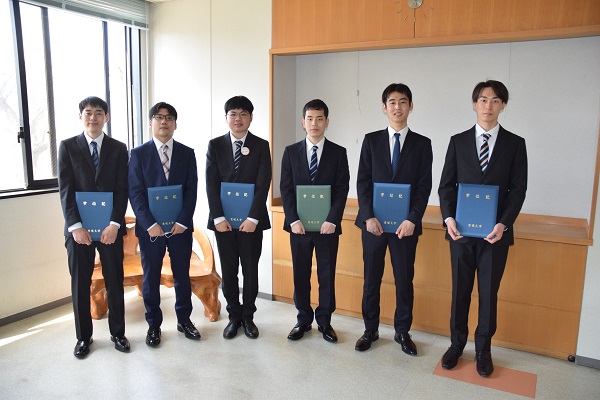

この度、令和4年度大学院理工学研究科博士後期課程入学・進学者(希望者も含む。)を対象に、フェローシップ給付対象学生6名を決定しました。

給付対象学生に対し、年間210万円(研究専念支援金180万円、研究費30万円)のフェローシップを3年間給付します。

3月24日(木)、令和3年度卒業式・大学院学位記授与式を挙行し、工学部509人、理工学研究科(工)203人の卒業生・修了生が愛媛大学を巣立っていきました。

卒業生・修了生の皆さん、そしてご家族の皆様ご卒業おめでとうございます。

教職員一同、皆さんのこれからの門出を心より応援しています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

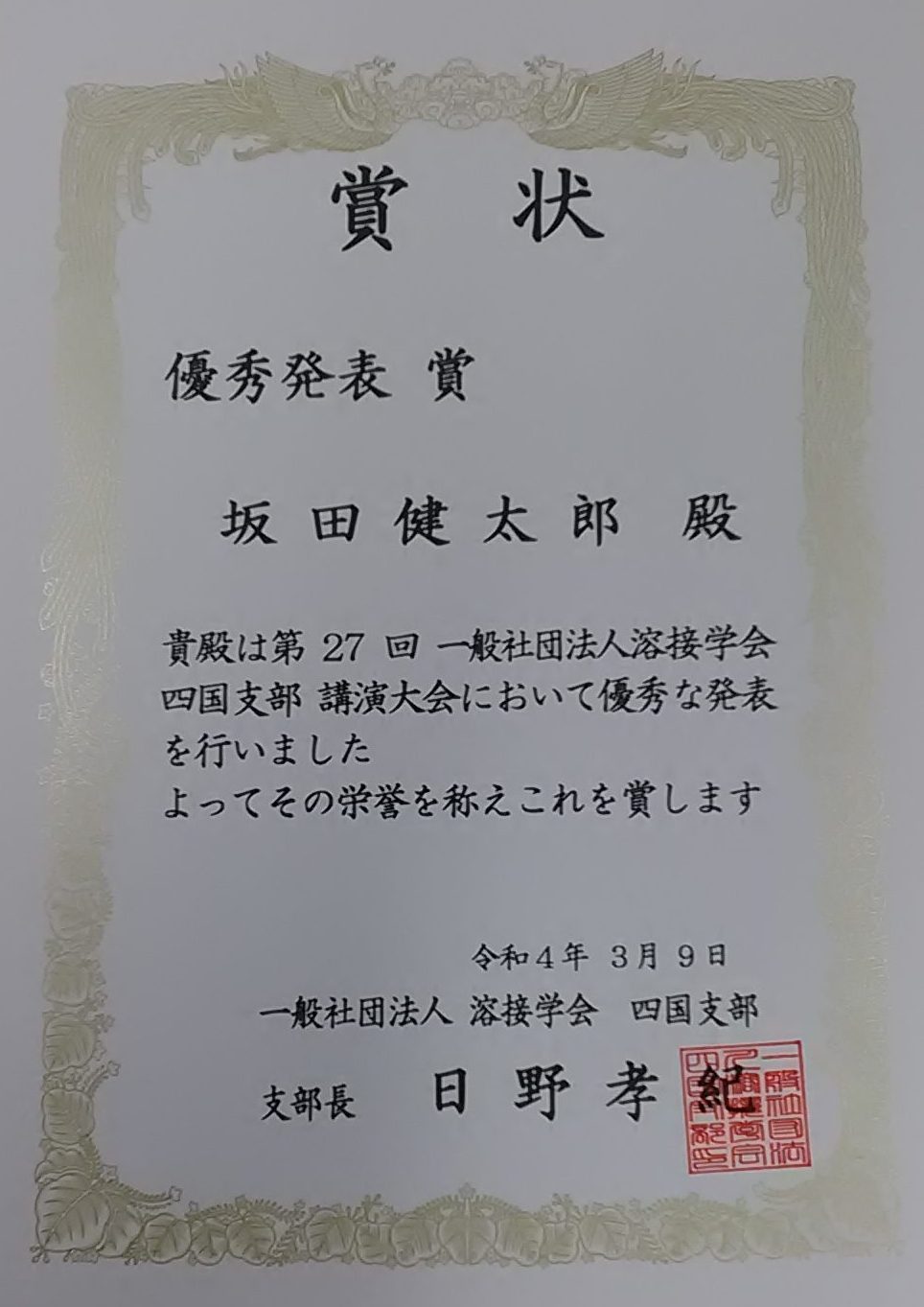

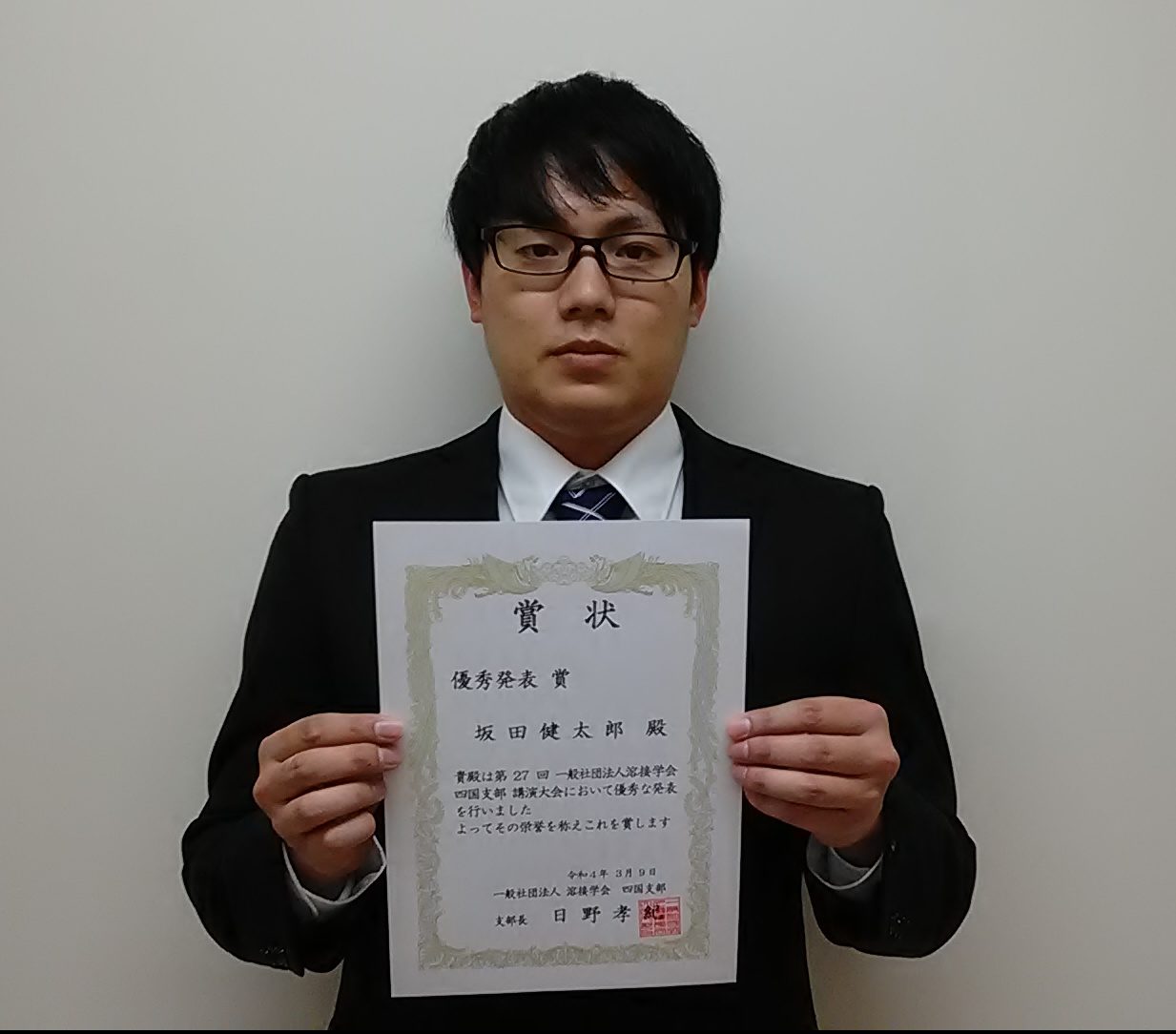

令和4年3月9日(水)に開催された「第27回溶接学会四国支部講演大会」(オンライン開催)において、大学院理工学研究科物質生命工学専攻博士前期課程2年生の坂田 健太郎さん (指導教員:大学院理工学研究科(工学系)水口 隆 准教授)が、「優秀発表賞」を受賞しました。受賞した講演題目は「パルスガスMAG溶接法における溶滴移行形態に及ぼす溶接条件の影響」です。

坂田さんの研究グループでは、炭酸ガスアーク溶接におけるスパッタ低減のため、二重のシールドガスで溶融池を大気から保護することができる構造のノズルを用い、内側のノズルにArガスを間欠的・周期的に添加し、アーク柱内のガス組成を周期的に変化させる「パルスガスMAG溶接法」を開発し、特許を取得(特許第6711971)しています。この溶接法を用いてAr添加条件を適切に選択すれば、Ar添加1周期に対し、アーク柱内のガス組成がAr主体である期間に1溶滴だけの落下(同期)とすることができ、スパッタを低減することが可能です。アーク溶接では、溶接する部材や方法に応じて様々な溶接条件を用いることから、坂田さんは、同期条件に与える溶接条件の影響について解明しました。本研究結果は、パルスガスMAG溶接の社会実装に大きくつながります。

坂田さんの発表の際の声量と話す早さ、スライドのわかりやすさ、質疑応答での適切な回答及び研究成果の社会的波及効果が評価され、今回の受賞に至りました。

本事業の概要、申請方法については、下記リンク先をご確認ください。

For an overview of this project and how to apply, please refer to the following link.

「愛媛から世界を目指す学生のための愛媛大学フェローシップ -EUアドバンスド・リサーチ・フェローシップ-」(愛媛大学大学院理工学研究科HP)

Scheduled to be reorganized in April 2023 (planned to establish)

*The information listed is currently being planned and is subject to change.

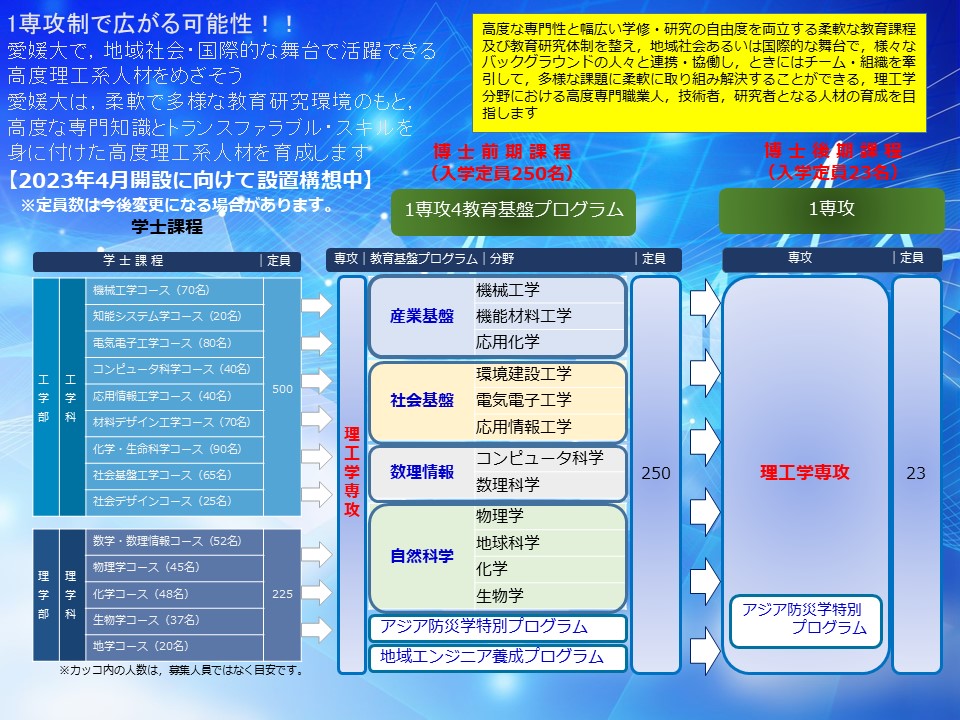

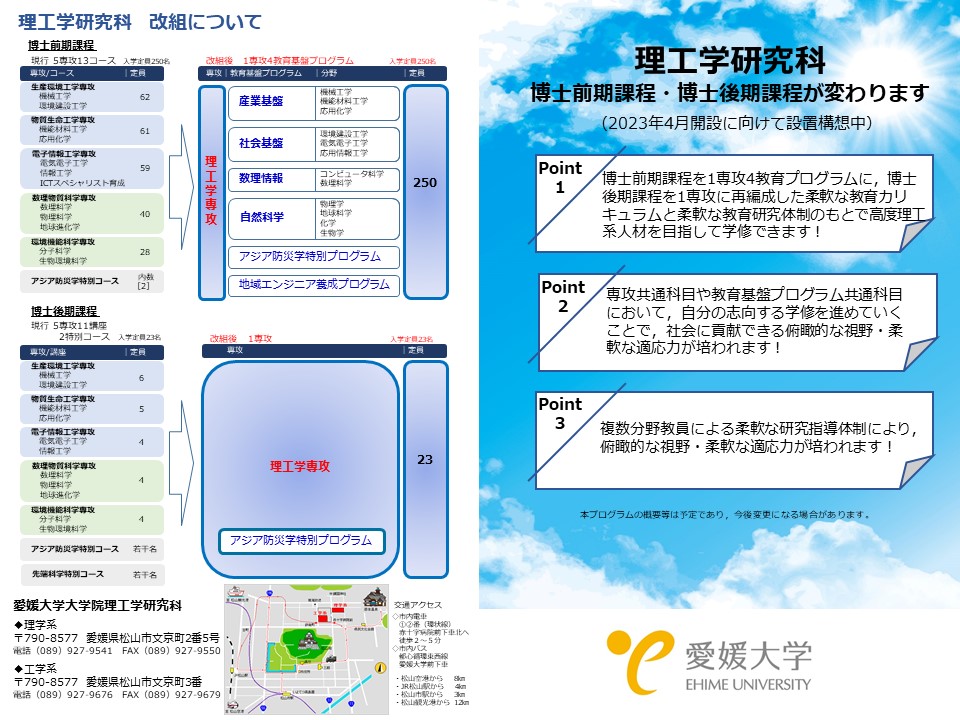

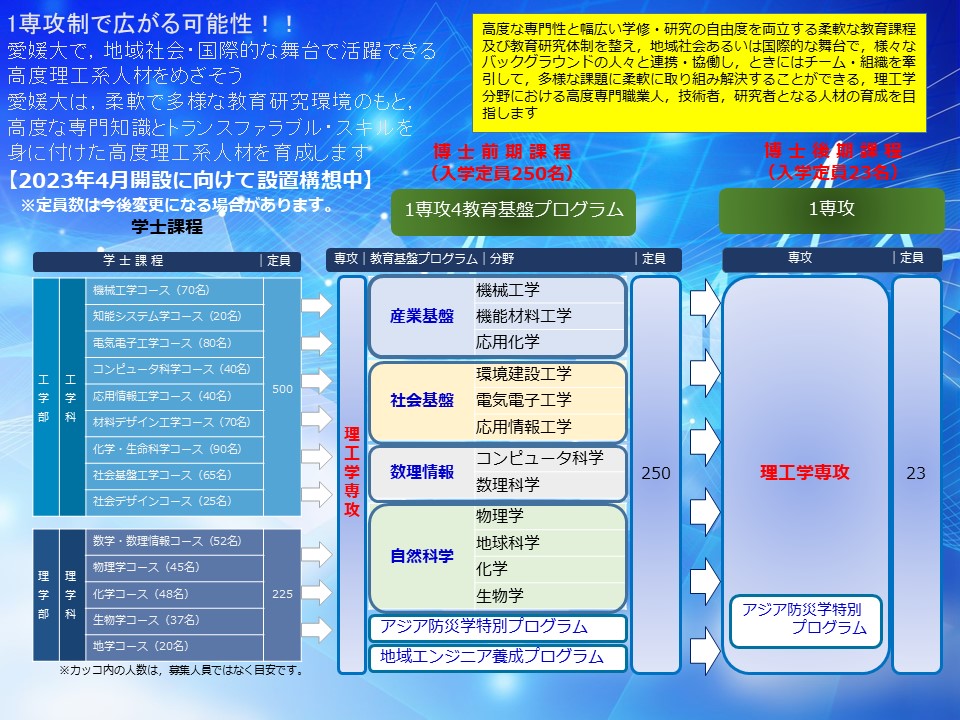

Ehime University is currently planning to establish a (new) Graduate School of Science and Engineering to be opened in April 2023. The (new) Graduate School of Science and Engineering will have only one Division of Science and Engineering to offer degree programs and curricula, based on the philosophy of fostering “science and engineering professionals who can not only inherit and develop today’s science and technology, but also contribute to the creation and realization of new values for the future.”

If the establishment of the (new) Graduate School of Science and Engineering in April 2023 is approved, the examination schedule for the admission for the academic year 2023 (Admission through Recommendation and General Admission) is expected to be significantly delayed from the previous schedule until September 2022 or later. Application guidelines are scheduled to be released at the end of August 2022, so please check the Ehime University Entrance Examination Information website (URL: https://juken.ehime-u.ac.jp/).

Details of the admission selection process will be published in the application guidelines. In addition to the evaluation of expertise and willingness to study, we plan to evaluate English proficiency based on scores from external English proficiency tests. There will also be some changes in the admission selection process. Applicants to the Division of Science and Engineering will be required to submit official scores/certificates of English external examinations (TOEIC L&R, TOEFL iBT, etc.) or other English language proficiency tests (Technical English Proficiency Test, Industrial English Proficiency Test, etc.). Prospective applicants to the Graduate School are advised to make necessary preparations as soon as possible.

*Prospective applicants whose native language is English or who plan to graduate from an English program do not require TOEIC, etc.

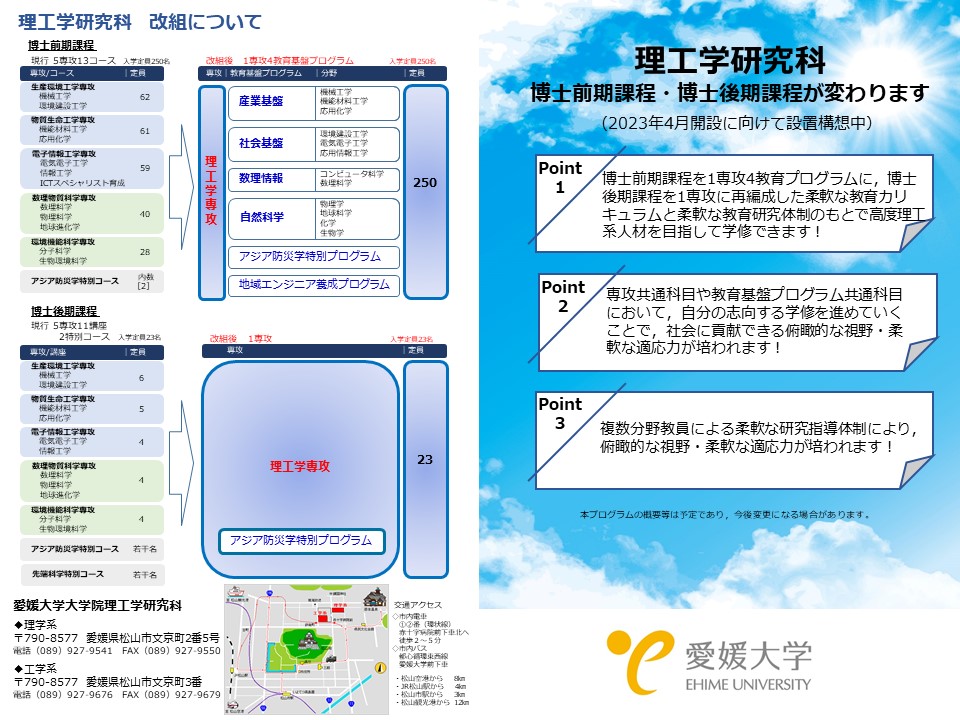

2023年4月改組予定(設置構想中)

※記載の内容は現在計画中の予定であり、変更される可能性があります。

愛媛大学では、令和5年(2023年)4月の開設に向けて、大学院(新)理工学研究科の設置構想を進めています。新しく設置構想中の(新)理工学研究科は、理工学専攻の1専攻となり、「今日の科学・技術を継承し発展させるのみならず、未来のために新たな価値の創造・実現に貢献できる理工系人材」の育成を理念とした、学位プログラムと教育課程・カリキュラムが提供されます。

(新)理工学研究科の令和5年(2023年)4月の開設が認められた場合、令和5年度入学者の募集に関する試験日程(推薦入学特別選抜・一般選抜)が、従来の日程から大幅に遅れ令和4年9月以降になると見込まれます。募集要項は令和4年8月末に公開予定ですので、愛媛大学受験情報サイト(URL:https://juken.ehime-u.ac.jp/)を確認するようお願いします。

入学者選抜方法の詳細は募集要項に掲載されますが、専門知識や学習意欲等の評価に加え、英語外部試験のスコアをもとにした英語力の評価も予定しています。なお、入学者選抜の方法にも多少の変更があり、理工学専攻の入学を志願する場合は、英語外部試験(TOEIC L&R, TOEFL iBTなど)または英語検定の資格等(技術英語能力検定, 工業英語能力検定など)の公式スコア・証明が必要となる予定です。大学院への進学を考える方は、早めに準備をお願いします。

愛媛大学では、令和3年4月から、大学院理工学研究科博士後期課程の学生に対し、研究に専念できる環境を提供するとともに、課程修了後のキャリアパス確保に向けた支援を行う事業を開始しています。

今後、令和4年度の大学院理工学研究科博士後期課程入学・進学者を対象とした募集を予定していますので、以下リンクよりご確認ください。

なお、募集開始については、時期がまいりましたら改めてお知らせいたします。

【外部リンク】

愛媛から世界を目指す学生のための愛媛大学フェローシップ

―EUアドバンスド・リサーチ・フェローシップー(理工学研究科HP)

この度,愛媛大学工学部を多くの皆さんに知ってもらうため、

工学部の紹介動画をUPしました!工学部の現役学生が、

愛媛大学で学べること、高校生に伝えたい思いなどを語ります。

詳細は以下もしくはこちらよりご覧ください。

https://www.youtube.com/watch?v=nr2Qz-RCsMg&t=5s