令和5年度の募集要項を公開しましたので、以下リンクよりご確認ください。

Application guidelines for the academic year 2023 are now available, please click the link below.

【外部リンク】

愛媛から世界を目指す学生のための愛媛大学フェローシップ

―EUアドバンスド・リサーチ・フェローシップー(理工学研究科HP)

令和5年度の募集要項を公開しましたので、以下リンクよりご確認ください。

Application guidelines for the academic year 2023 are now available, please click the link below.

【外部リンク】

愛媛から世界を目指す学生のための愛媛大学フェローシップ

―EUアドバンスド・リサーチ・フェローシップー(理工学研究科HP)

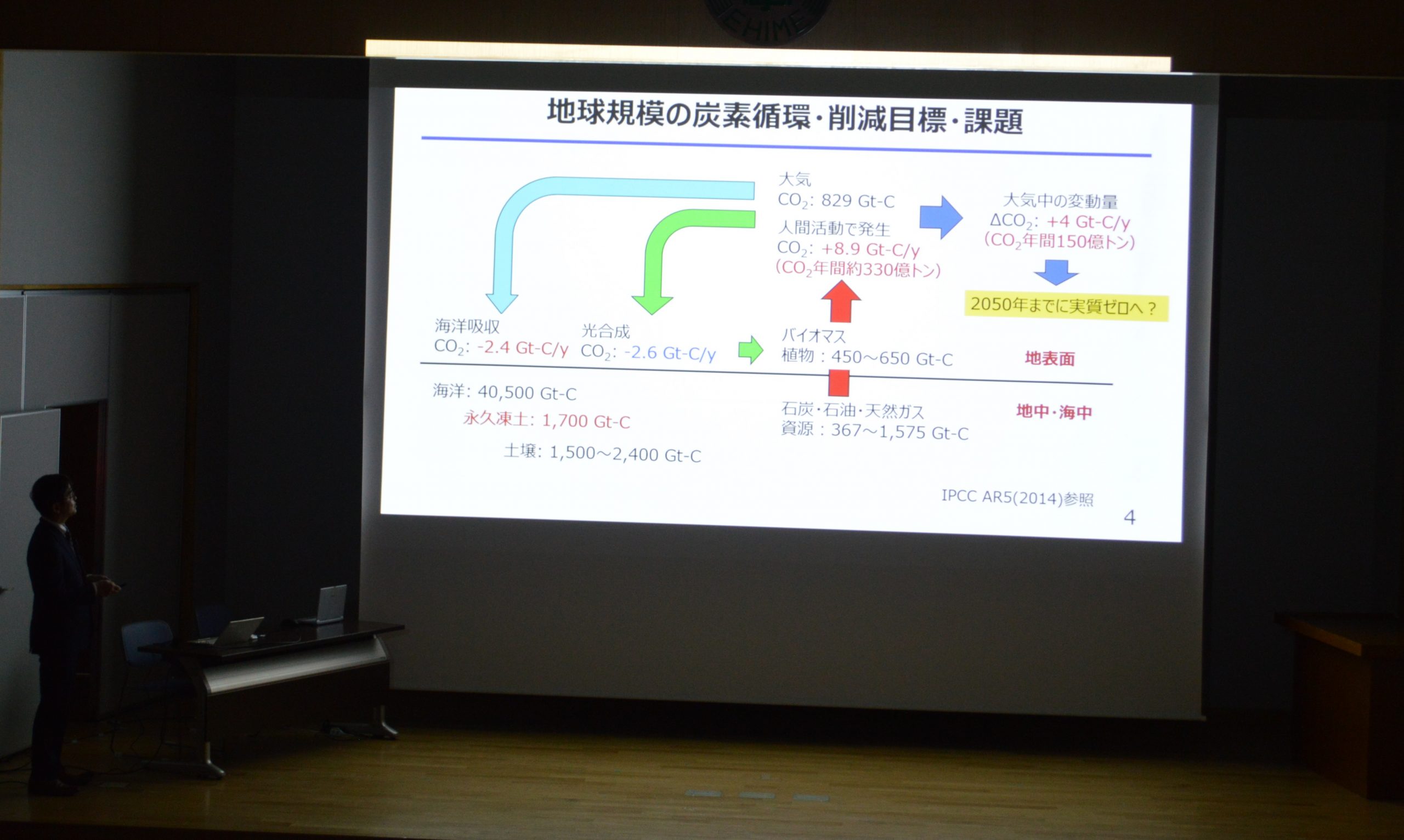

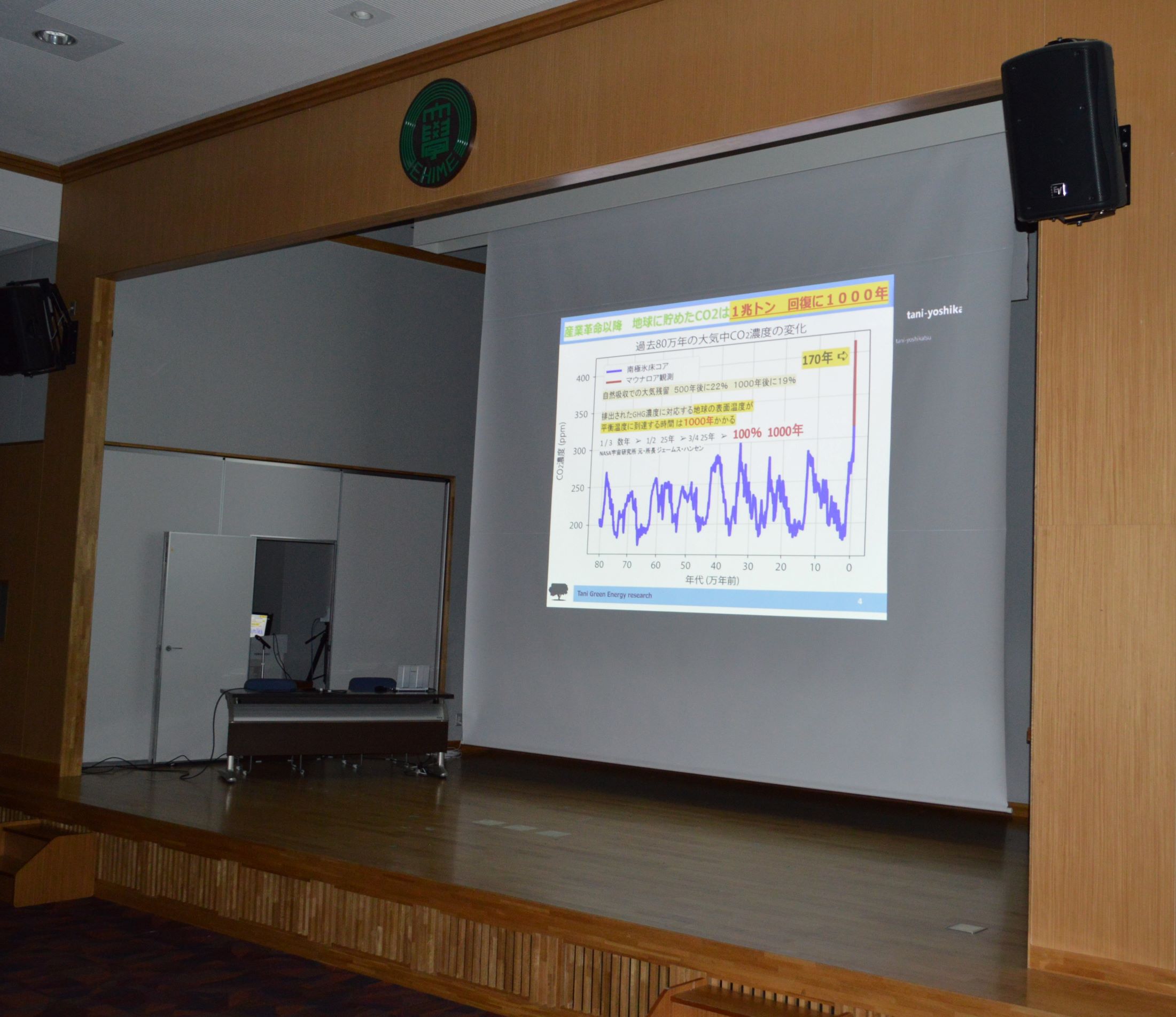

令和4年12月1日(木)、愛媛大学工学部は、「愛媛大学工学部附属環境・エネルギー工学センター令和4年度セミナー」を南加記念ホールで開催し、関連企業・自治体の関係者や学生等約50人が参加しました。

はじめに、高橋寛工学部長から開会挨拶があり、続いて、成蹊大学理工学部理工学科教授 里川 重夫先生及び株式会社谷グリーンエネルギー研究所の谷 義勝社長の両講演がありました。講演では、カーボンニュートラルが必須の達成すべき課題であること、再生可能エネルギーから製造する合成燃料、最新の水素関連技術やカーボンニュートラルによる地域創生などについての説明と紹介がありました。

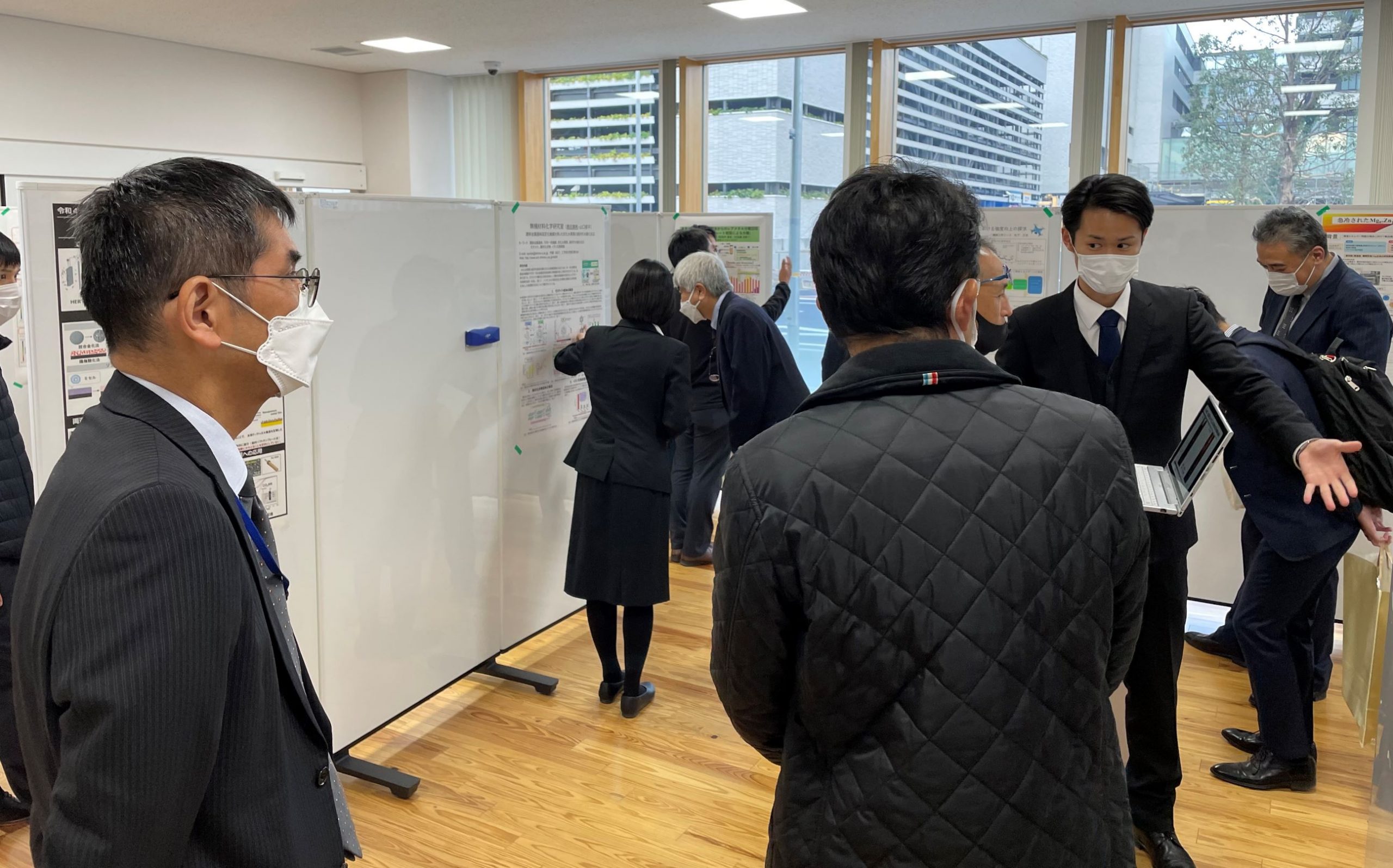

講演の後、本学兼任教員のポスターを掲示した、ポスターセッションを行いました。掲示されている研究内容について、参加者と教員で活発な議論が行われていました。

工学部附属環境・エネルギー工学センターは、今後も、環境やエネルギーに関わる技術開発及び人材育成に取り組んでまいります。

令和4年11月15日(火)、国際学術協定校であるハサヌディン大学工学部のムハマド・イヌラン・ラムリ工学部長を含めた9名の代表団が工学部を訪問され、理工学研究科(工学系)との学術交流協定書の更新を行いました。

理工学研究科(工学系)とハサヌディン大学工学部は、2008年に連携にかかる協議を開始、2011年に学術交流協定を締結し、その後交流が行われています。

一行は、高橋理工学研究科工学系長らと意見交換を行い、COVID-19に負けず、より一層学術・学生交流を発展させることが確認されました。

ハサヌディン大学工学部とは、今後関係をますます友好的・協力的なものとし、教育・研究等の交流がますます進展することが期待されます。

愛媛大学工学部では,学校推薦型選抜Ⅰに合格した入学予定者に対して,入学までの期間を有意義に過ごし入学後の学習の準備となるよう,入学前予備教育を実施しています。

実施科目名と実施方法は,以下のとおり予定しています。

| 機械工学コース | 【科目名】 数学:数学Ⅰ,数学Ⅱ,数学Ⅲ,数学A,数学B(「数列」,「ベクトル」) 理科:物理基礎,物理,化学基礎,化学 外国語:英語 【実施方法】 |

| 知能システム学コース | 【科目名】 数学:数学Ⅰ,数学Ⅱ,数学Ⅲ,数学A,数学B(「数列」,「ベクトル」) 理科:物理基礎,物理,化学基礎,化学 外国語:英語 【実施方法】 |

| 電気電子工学コース | 【科目名】 数学:数学Ⅰ,数学Ⅱ,数学Ⅲ,数学A,数学B(「数列」,「ベクトル」) 理科:物理基礎,物理,化学基礎,化学 外国語:英語 【実施方法】 |

| コンピュータ科学コース | 【科目名】 数学:数学Ⅰ,数学Ⅱ,数学Ⅲ,数学A,数学B(「数列」,「ベクトル」) 外国語:英語 【実施方法】 |

| 材料デザイン工学コース | 【科目名】 数学:数学Ⅰ,数学Ⅱ,数学A,数学B(「数列」と「ベクトル」) 理科:物理基礎,物理,化学基礎,化学 外国語:英語 【実施方法】 |

| 化学・生命科学コース | 【科目名】 数学:数学Ⅰ,数学Ⅱ,数学Ⅲ,数学A,数学B(「数列」,「ベクトル」) 理科:物理基礎,物理,化学基礎,化学 外国語:英語 【実施方法】 |

| 社会基盤工学コース | 【科目名】 数学:数学Ⅰ,数学Ⅱ,数学Ⅲ,数学A,数学B(「数列」,「ベクトル」) 理科:物理基礎,物理 外国語:英語 【実施方法】 |

| 社会デザインコース | 【科目名】 数学:数学Ⅰ,数学Ⅱ,数学Ⅲ,数学A,数学B(「数列」,「ベクトル」) 理科:物理基礎,物理 外国語:英語 【実施方法】 |

令和4年11月12日(土)・13(日)に開催を予定しておりました「令和4年度科学体験フェスティバル」について、新たな変異株による新型コロナウイルス感染が拡大している現状で、依然として収束する見通しが立っていないことから、来場者及び関係者の健康や安全面を第一に考え、昨年に引き続き、今年の開催は中止することを決定しましたので、お知らせします。

本年度の開催を楽しみにされていた皆様には、大変残念なお知らせとなりますが、何卒ご理解いただきますようお願いします。

来年こそは、新型コロナウイルスが収束し、本フェスティバルが無事に開催できますことを切に願っております。

令和4年8月3日(水)9時20分から工学部大会議室で工学部教育貢献賞の表彰式が行われました。

工学部では,学部教育において優れた貢献をした教員を表彰する制度を導入しており、今年度は、機械工学コースの金城 絵利那 助教、電気電子工学コースの西川 まどか 特任講師の2名に高橋 寛工学部長から賞状と盾が授与されました。

金城助教は、コロナ禍の機械工学コース生対象授業(遠隔非同期)において、効果的な指導を行った功績が評価されました。

また、西川特任講師は、学生専門委員会委員として学校推薦型選抜Ⅰの入学予定者に対する予備教育での効果的指導法が評価され、今回の受賞となりました。

令和4年7月7日(木)、今治地域地場産業振興センターで、愛媛大学工学部附属船舶海洋工学センターコンソーシアム運営会議を開催しました。新型コロナウィルス感染症の影響で3年ぶりの対面開催となりました。

また、会議に先立って技術連絡会を開催し、愛媛大学工学部附属船舶海洋工学センター長の田中進教授が「造船・舶用工業分野における企業連携型学生研究について」と題しプレゼンテーションを行い、コロナ禍にもかかわらずコンソーシアム参加企業から25人が参加しました。

今年度のオープンキャンパスは、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、「愛媛大学Webオープンキャンパス特設サイト」(7月20日(水)公開。下部リンク参照)で行う「Web開催」と、実際に工学部の様々なコンテンツを体験できる「現地開催」(8月10日(水) 要事前申込)の2つの形式で開催します!

現地開催の詳しい企画内容は各コースのプログラム内容(PDFリンク)をご確認ください。

また、工学部独自のコンテンツとして、Web(Zoom)による「入試相談会」(8月9日(火)13:00~)を実施します!(URL:https://zoom.us/j/91458392525)

皆様のご参加をお待ちしてます!

【愛媛大学Webオープンキャンパス特設サイト】(7月20日(水)公開)

URL:https://www.ehime-u.ac.jp/entrance/open-campus/#online

ポスター:https://www.ehime-u.ac.jp/wp-content/uploads/2022/05/oc2022.pdf

【注意事項】

(現地開催について)

※現地開催のオープンキャンパスに参加するには、Webでの事前申込が必要です。

「申込受付(外部リンク)」から、7月13日(水)9:00 から24日(日)24:00の期間内にお申し込みください。

事前申込をしていない方は参加できませんので、ご注意ください。

※新型コロナウイルス感染症の拡大や自然災害の発生等により、中止となる場合があります。その場合は愛媛大学ホームページでお知らせします。

※今年度の現地開催オープンキャンパスは、高校3年生と既卒者を対象としています。

※秋には、事前申込制(人数制限有)でどなたでも参加できるミニオープンキャンパスを開催予定です。

申込方法については、改めてお知らせいたしますので、ホームページをご確認ください。

(工学部独自コンテンツ「入試相談会」について)

※入室する際は、名前を学校名(漢字)と苗字(カタカナ)で入力してください。(例:愛媛高校イトウ)

※入室時はマイクとカメラをOFFにしてください。

※発言する際は手を上げるアクションを行ってください。ミュートを解除します。

※参加中はホストの指示に従ってください。

※以上の注意事項に違反した場合には、入室拒否及び退出させられることがございます。ご了承の上、ご参加ください。

このたびの新型コロナウイルスの感染拡大防止のため,後援会会員の皆様の安全を最優先に考え,令和4年6月25日(土)に予定しておりました後援会総会の開催を見送ることといたしました。

なお,総会で予定しておりました議事内容については,役員会にて審議し,後日結果を会員の皆様に郵送させていただく予定です。ご了承ください。

また,同日に予定しておりました個別懇談会につきましても,中止とさせていただきます。

学生の修学,進路等についてご相談がありましたら、教育支援課工学部チーム(TEL:089-927-9690)までお問い合わせください。

今後とも,後援会活動にお力添えをいただきますようよろしくお願いいたし ます。