機械工学コース/知能システム学コースに所属する在学生の方々にインタビューしてみました。

3年生でそれぞれが受ける、機械工学実験と知能システム学実験でも、1つのテーマ(機械は伝熱工学実験、知能はシーケンス制御実験)以外、他の8テーマは同じだし。

でも人工知能を搭載した自動車とか、油圧や空気圧(機械工学の一つ、流体力学が活躍する分野)で動作するロボットなんかを見たら、お互いがお互いを必要としているからね。

自動車や飛行機はもちろん機械だし、食品を作るマシンも機械。

機械はどこでも必要。

求められているからこそ、家族にも機械系の人が結構いるんだよ。

就職の時にTOEICのスコアが必要だったりするので、英語を軽く見ているわけじゃないけど。

材料力学、流体力学、熱力学、機械力学の4つの力学。

機械やロボットを作るのには欠かせない。

ざっくり言うと、機械力学は機械の振動を解析する学問なんだ。

振動は故障の原因になるから、あなどっちゃいけない。

Computer Aided Designの略で、コンピュータの中で機械やロボットの形を設計するんだ。

最近じゃ、設計した形状データをそのまま使って、簡単に強度計算や熱流動のシミュレーションもできるようになっている。

僕は機械の設計会社でアルバイトをしてるけど、CADができる分、時給が良いよ。

機械やロボットをどう動かすかも、機械系エンジニアが関わる部分だから。

結構、工学の全てを見渡せるコースだと思う。

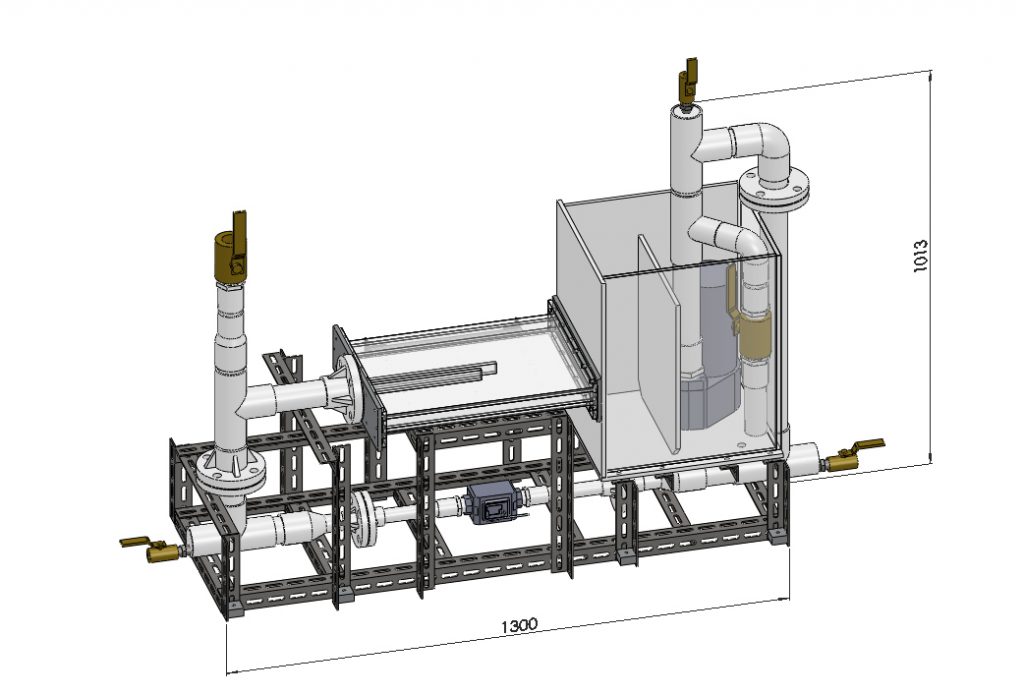

材料力学のすごさは設計製図の授業で見えてくるし、卒業研究になって実験装置を作る際に、いろんな授業の知識がつながってくる。

とにかく就職に強いよね。

また、機械工学コース/知能システム学コースの卒業生が、それだけすごいってことだよ。

これは自分の現在の学力がどのくらいなのかを数値化するエクセルシートなんだ。

シートの中の計算式の重みを見たら、どの力が大事かも分かってくるから、特に何に力を入れて勉強したら良いのかが分かる。

アルバイトも結構あるし、住みやすい。

いろんな用事で移動するのも自転車で済む、コンパクトな街だしね。

マイナーなんだけど、四国予選がなくて、大会はいきなり西日本大会から。

全国大会に行きたいと思ったら、マイナーな種目の部活やサークルを狙うのもありかな。

2018年に鳥人間コンテストに出場できたんだけど、台風で競技自体が中止になったのは残念だったな。

でも人が乗れるサイズの、本当に飛ぶことができる飛行機を作るのは楽しかった。

コロナ禍で活動中止を余儀なくされたけど、受験生のみなさんが入学する春には、精力的に活動できると期待しています。

先輩達の意志を継いで、鳥人間コンテストを目指しましょう!

体調を万全にして、しっかり勉強して受験に臨んで下さい。

愛媛大学工学部に入って、充実した楽しい大学生活を一緒に送りましょう!

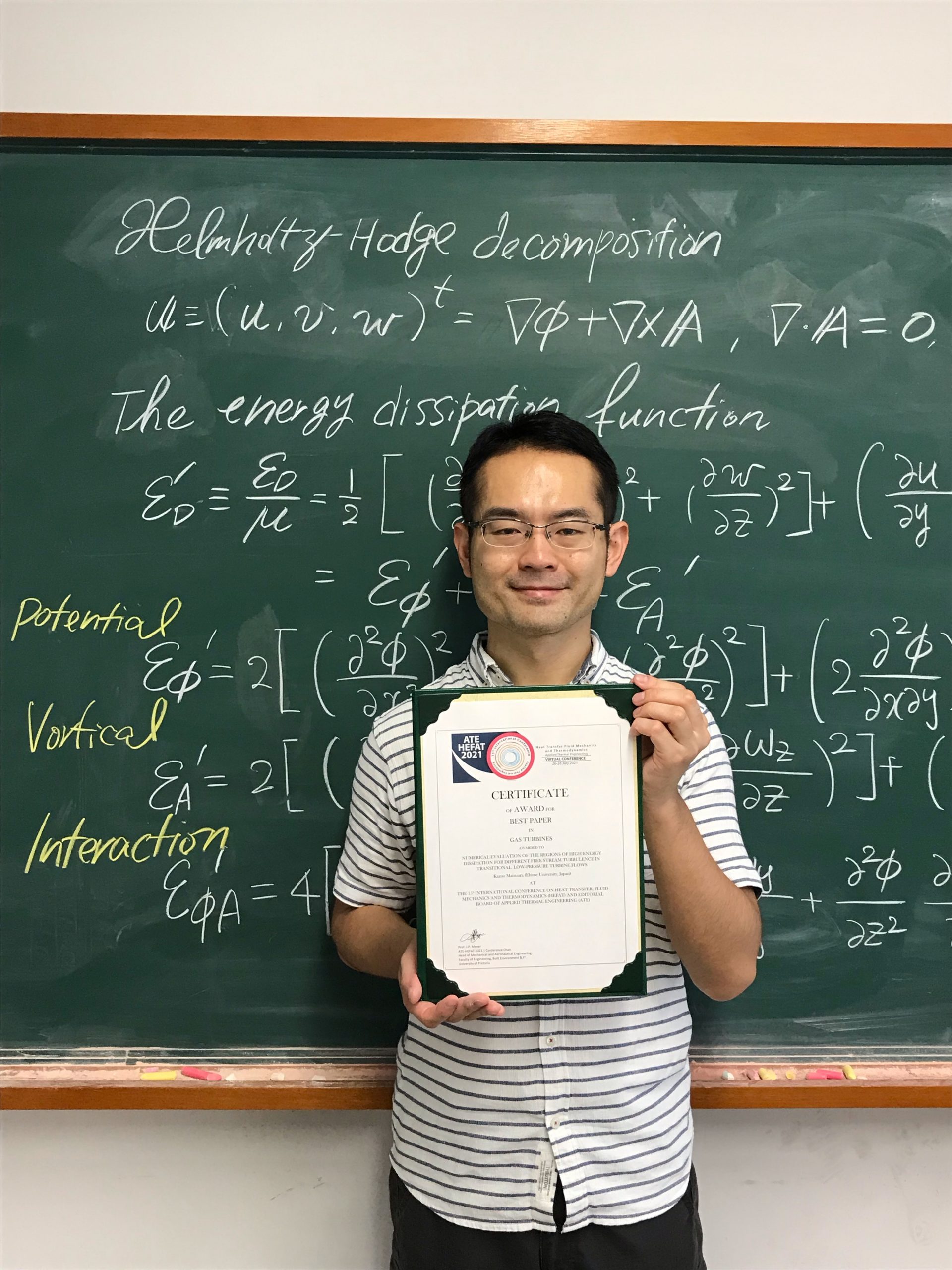

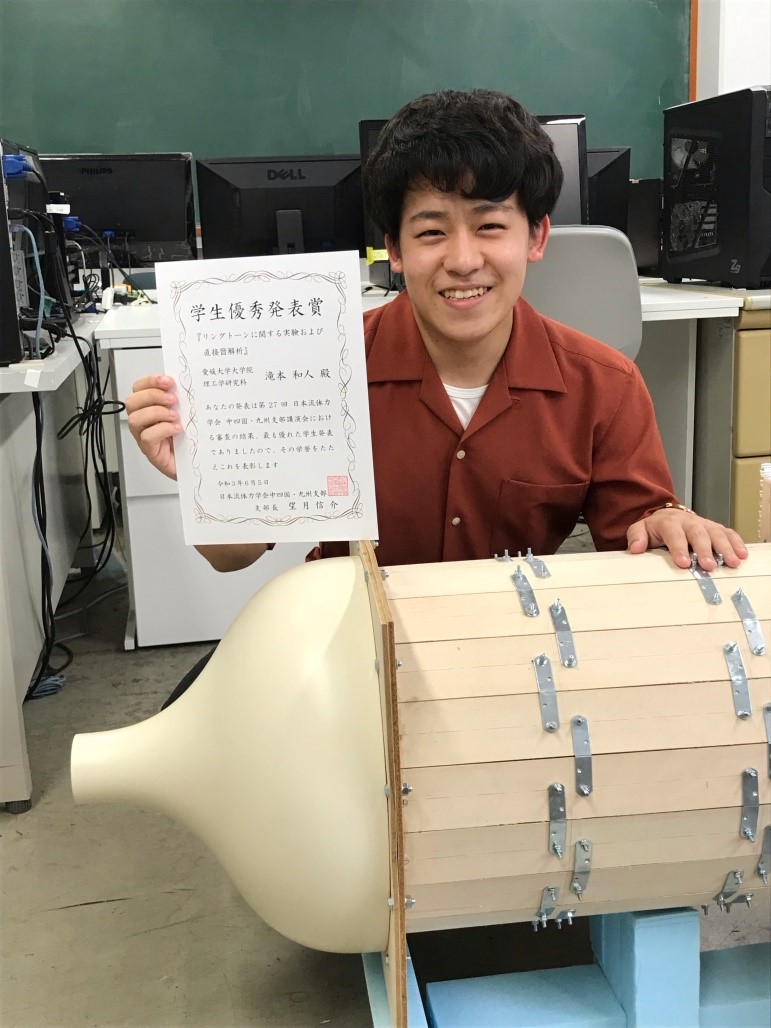

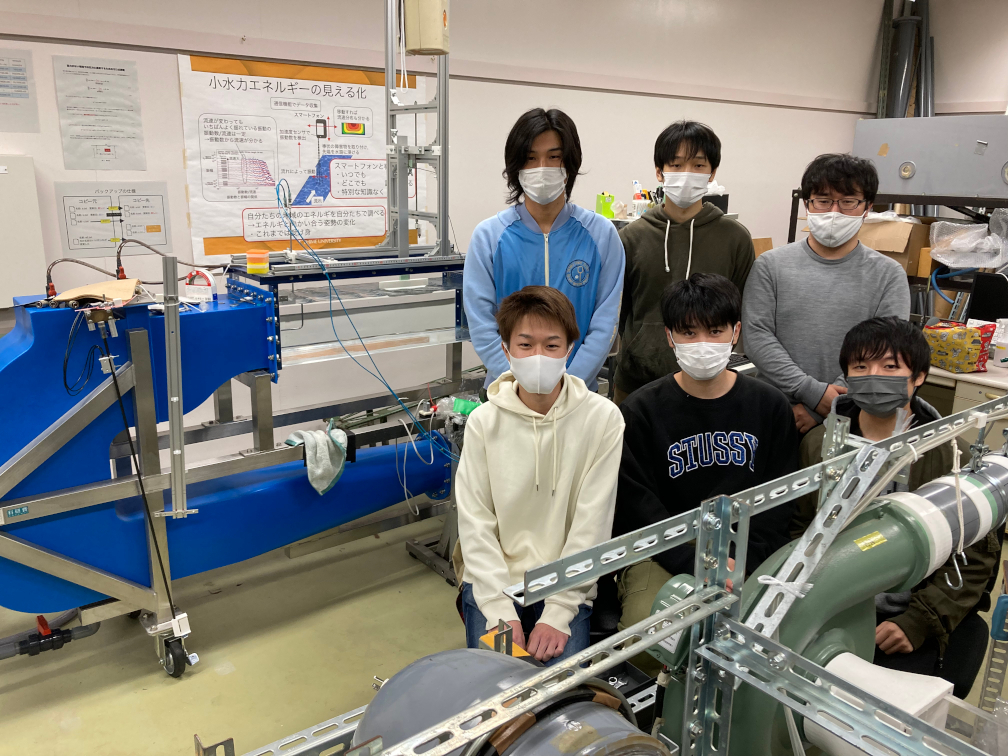

機械工学コース 流体物理研究室にて撮影