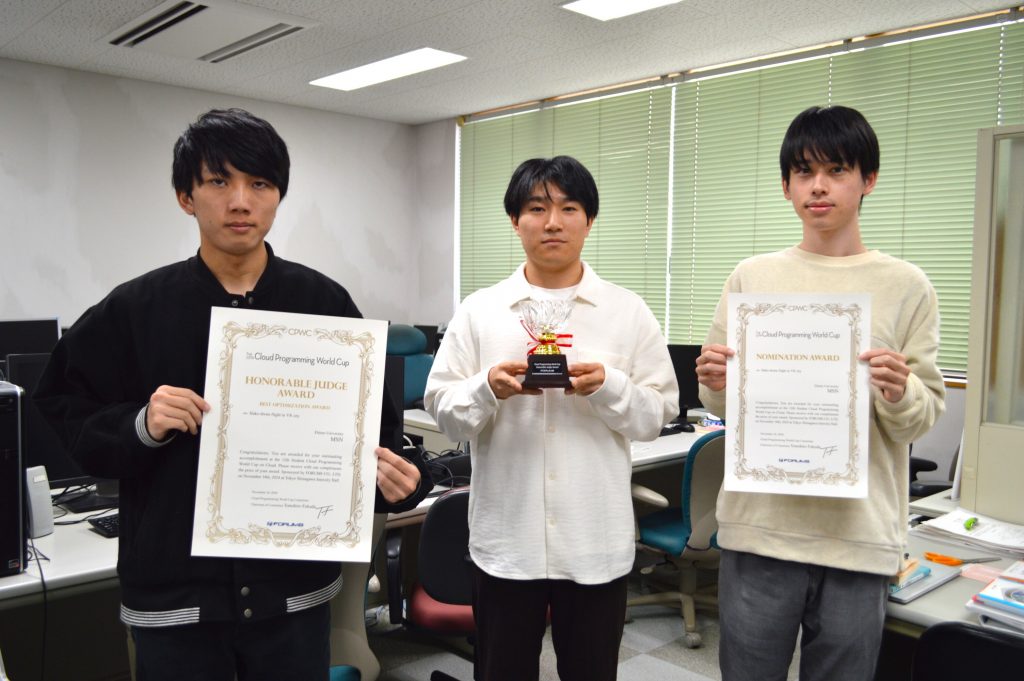

令和6年11月14日(木)に品川インターシティホールにて開催された「第12回学生クラウドプログラミングワールドカップ(以下、CPWC)」において、大学院理工学研究科情報工学講座(知的コミュニケーション研究室)の大学院生3名が、最終審査会で「審査員特別賞 Best Optimization Award」を受賞しました。

今回のCPWCは「未来を拓く:メタバースとデジタルツインの革新(Enabling the Future: Innovations in Metaverse and Digital Twin)」をテーマとして開催されました。従来のコーディングの枠にとらわれない、メタバースとデジタルツイン技術の最先端の領域を探求し、プログラミングが画期的な進歩をもたらす未来について、世界各国の大学が作品を応募しており、今回、当学大学院生による応募作品が、日本から応募した作品で唯一の受賞となりました。

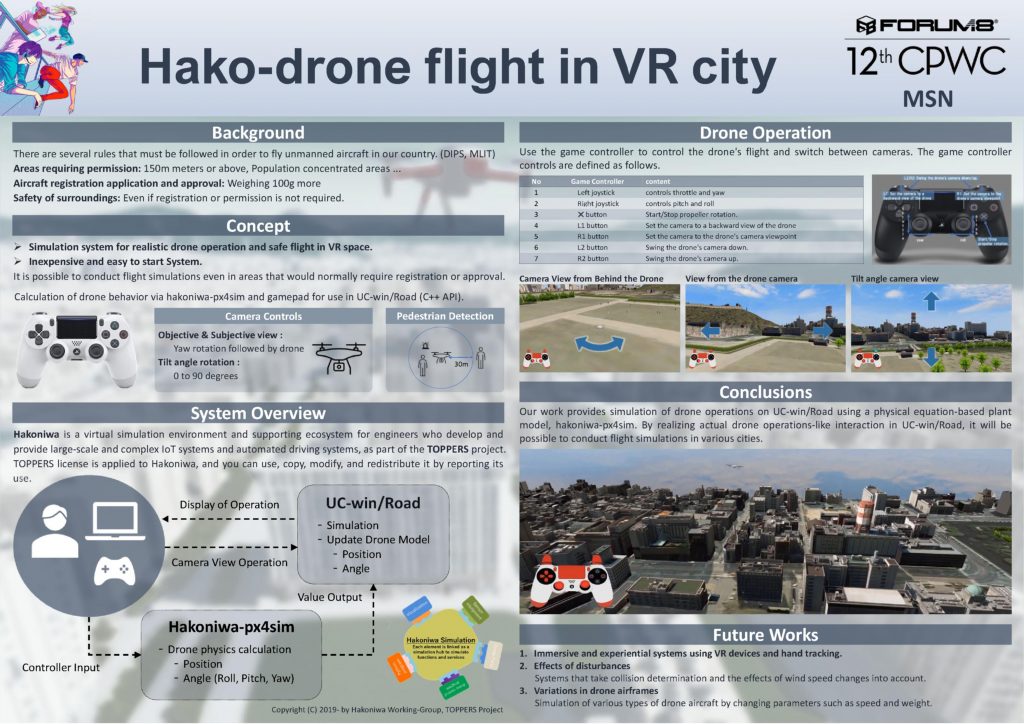

今回受賞したプロジェクトは、オープンソース技術を利用して「Hako-drone flight in VR city(VR都市空間で飛行するハコドローン)」というシミュレーションシステムを作成する、というものです。これを通じて、ユーザーはリアルなVR環境でドローンを操作できるようになり、安全且つ制御された空間で練習や実験を行うことができます。シミュレーションのコアはオープンソースプロジェクトに基づいており、ドローンの挙動は物理ベースの高精度なモデルで表現されています。また、通常公式の登録や承認が必要な地域での飛行をシミュレーションできるというユニークなアドバンテージをユーザーに提供し、制限のないトレーニングとテストを行うことが実現できます。

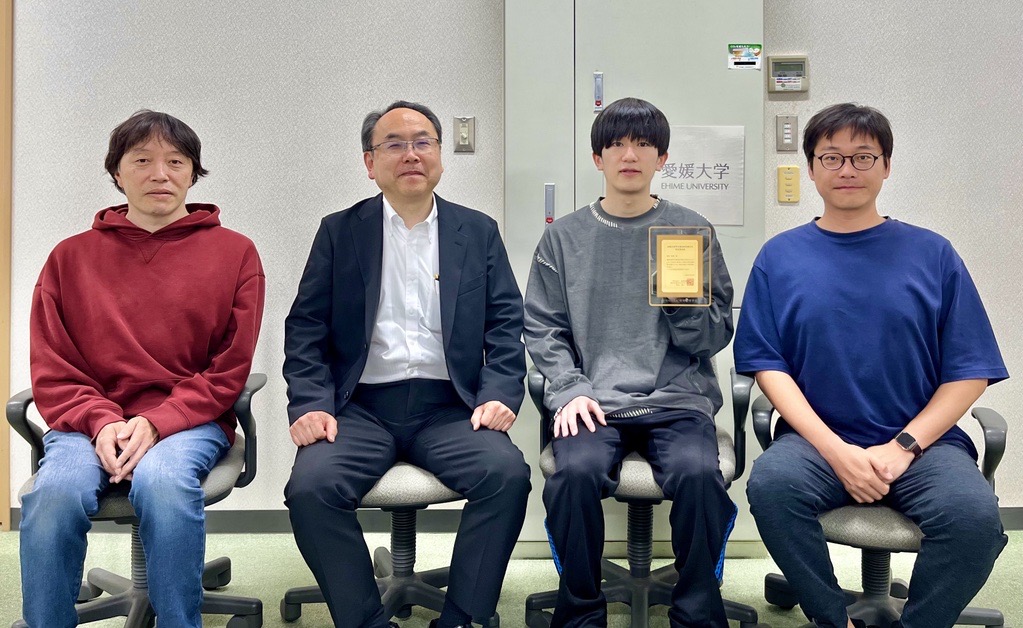

受賞者は以下の通りです。

・大学院理工学研究科理工学専攻 数理情報プログラム 博士前期課程1年 柴崎 達哉

・大学院理工学研究科理工学専攻 数理情報プログラム 博士前期課程1年 名柄 徳馬

・大学院理工学研究科理工学専攻 数理情報プログラム 博士前期課程1年 中村 紫音