令和6年7月9日(火)、今治地域地場産業振興センターで、愛媛大学工学部附属船舶海洋工学センターコンソーシアム運営会議を開催しました。

また、会議後に技術連絡会を開催し、愛媛大学工学部附属船舶海洋工学センターの二宮崇教授が「人工知能と自然言語処理の最前線」と題しプレゼンテーションを行い、コンソーシアム参加企業から約20人が参加しました。

令和6年7月9日(火)、今治地域地場産業振興センターで、愛媛大学工学部附属船舶海洋工学センターコンソーシアム運営会議を開催しました。

また、会議後に技術連絡会を開催し、愛媛大学工学部附属船舶海洋工学センターの二宮崇教授が「人工知能と自然言語処理の最前線」と題しプレゼンテーションを行い、コンソーシアム参加企業から約20人が参加しました。

工学部をより深く知ってもらうため「2024オンキャンパス説明会」を9月21日(土)に城北キャンパスにて開催します!

工学部では、以下のプログラムにて説明会を実施します。

・学部長による学部・学科(全コース)説明

・研究紹介

1.『コンピュータ科学コース、応用情報工学コース、

デジタル情報人材育成特別プログラム』 梶原 智之 先生

2.『化学・生命科学コース』 吉村 彩 先生

3.『社会基盤工学コース、社会デザインコース』 河合 慶有 先生

また、説明会終了後、【個別相談コーナー】を実施します。

入試や研究内容、大学生活に関する疑問や不安について工学部教員が相談に応じます!

どなたでも参加可能ですので、この機会に是非お越しください。

ご参加には事前申込が必要です。申込ページはこちらへ

事前申込期間: 8月26日(月)~9月10日(火)

※定員に達した場合、申込締切前でも受付を終了します。ただし、申込締切前にキャンセルが出た場合、申込が出来るようになりますので、随時、申込ページでご確認ください。

皆さんのご参加を心よりお待ちしています。

〇愛媛大学 オンキャンパス説明会サイト(7月8日公開)

※愛媛大学Webサイトへジャンプします。

令和6年6月26日(水)から28日(金)にかけて東京大学・本郷キャンパス・安田講堂で開催された第25回日本RNA学会にて、大学院理工学研究科産業基盤プログラム・応用化学分野の博士前期課程1年生の山崎颯太さんが、Travel Fellowshipに採択されました。

日本RNA学会では、RNA研究の将来を担う優れた人材の育成を目指し、日本RNA学会年会における学生会員の発表を支援をしており、その一環であるTravel Fellowshipでは、全国のポスドク・大学院生・学部生を対象に、申し込まれた発表演題の内容をTravel Fellowship審査委員会が審査し、特に秀でた演題10件に対して、5万円を上限として旅費・宿泊費を支給しています。

山崎さんは、日本RNA学会のTravel Fellowshipにおいて、最年少の採択者となります。

山崎さんは、「The third biosynthesis pathway of 4-thiouridine in tRNA」という演題で、古細菌(アーキア)の一部が、従来、知られていなかった4-チオウリジンの合成経路(生物としては第3番目の経路)を持つことを報告しました。

tRNA中の4-チオウリジンは、細胞に紫外線耐性を与えることが知られており、アーキアが、これまで知られていなかった合成方法で太陽光線の直撃から細胞を守っていることが判りました。

この研究は、山崎さんの他に、愛媛大学大学院理工学研究科の堀弘幸教授、林実教授、冨川千恵講師、山上龍太講師、卒業生の杉尾譲さん、上田隼也さん、磯貝亮さん、松本奈津美さん、河村卓哉さん、岐阜大学工学部の横川隆志教授、大野 敏准教授、及び、徳島大学大学院創成科学研究科の平田章准教授による共同研究です。

なお、山﨑さんは今後、日本RNA学会から日本RNA学会年報への年会参加記事の執筆を依頼されています。

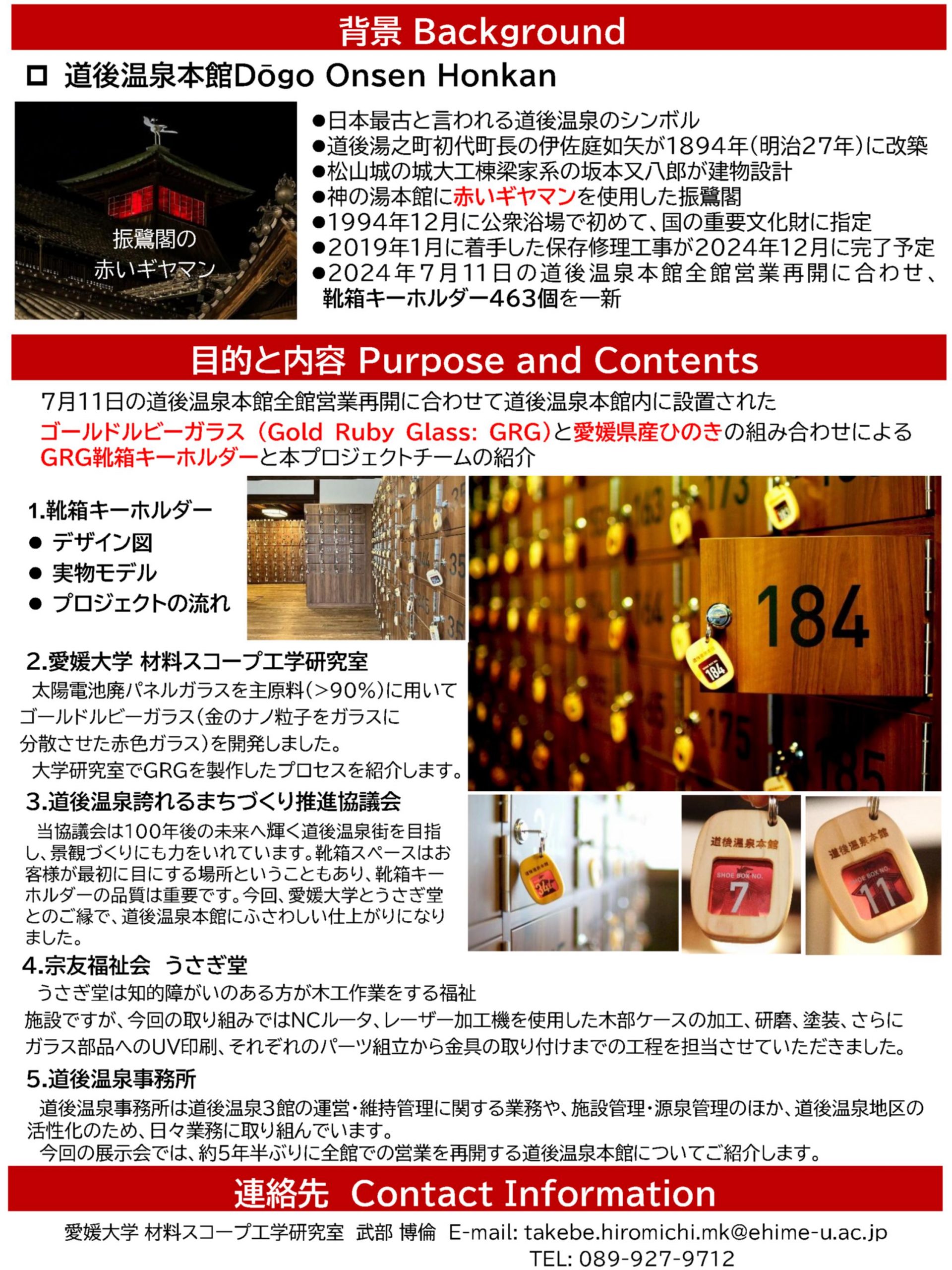

2024年7月19日(金)から28日(日)にかけて、ひみつジャナイ基地にて「道後温泉本館全館営業再開・改築130周年記念”赤いギヤマン”特別展示会」を開催いたします。

道後温泉は、平成6年12月に公衆浴場として初めて国の重要文化財に指定され、平成31年1月から約5年半にわたる保存修理工事が行われておりましたが、2024年7月11日より全館営業が再開しました。

全館営業再開に伴い道後温泉本館内に設置された靴箱のキーホルダーには、愛媛県産ひのきと、道後温泉のシンボルでもある振鷺閣にちなみ、愛媛大学材料スコープ工学研究室が開発した赤いギヤマン「ゴールドルビーガラス」が使用されています。

今回の特別展示会では、道後温泉本館全館営業再開・改築130周年を記念して一新された道後温泉の靴箱キーホルダーと、このプロジェクトに関わったチームを紹介しています。

是非この機会にお立ち寄りください。皆様のご来場をお待ちしています。

【開催期間】 2024年7月19日(金)~ 2024年7月28日(日)

開館時間 11:00~17:00(※7/22付修正。16時迄から延長して17時迄となりました。)

【開催場所】ひみつジャナイ基地(愛媛県松山市道後湯月町2-41)

※駐車スペースが3台分ございます。お車でお越しの方は、会場内に居ります武部までお声がけください。

なお、満車の場合は恐れ入りますが、近隣の有料パーキングをご利用ください。

詳細は以下のチラシをご参照ください。

PDF版はこちらからご覧いただけます。(PDF 539KB)

※「ゴールドルビーガラス」とは

日本最古と言われる道後温泉のシンボルでもある道後温泉本館には、赤いギヤマン(ガラス)を使用した塔屋「振鷺閣」があります。これは、松山城の城大工棟梁家系の坂本又八郎が建物設計し、道後湯之町初代町長の伊佐庭如矢が明治27年に改築したと伝えられています。

愛媛大学材料スコープ工学研究室は、太陽電池廃パネルガラスを主原料に用いたサステナブルな赤いギヤマン「ゴールドルビーガラス」を開発しました。

【お問い合わせ先】

愛媛大学材料スコープ工学研究室

愛媛大学工学部工学科 材料デザイン工学コース 教授 武部 博倫

メール takebe.hiromichi.mk@ehime-u.ac.jp

工学部では令和3年度より、学生の調査研究活動を準正課活動(正課以外の学習活動)として支援するために、「工学部学生研究プロジェクト」制度を設けています。

本制度は工学部及び理工学研究科(工学系)の学生からなる研究グループが自らの発想で主体的に学習し、調査・研究するプロジェクトを工学部として認定し、組織的に支援するものです。

応募期間を延長して追加募集を行います。

公募要領・申請様式など詳細はこちら(学内限定)をご覧ください。

今年度のオープンキャンパスは、8月8日(木)~9日(金)に開催します。

8月9日(金)に実施する工学部のプログラムの中には,Webでの事前申込が必要なプログラムがございます。

「申込受付」から、7月3日(水)9:00~ 14日(日)24:00の期間内にお申し込みください。

『申込時のご注意』

※対象は高校生,高専生,高校等既卒の大学進学希望者です。

※第1部と第2部,両方に申し込むことができます。(その場合は、同じコースへの申込はご遠慮ください。)

※プログラムの終了時間は各コースで前後する場合があります。

※定員に達したプログラムは,申込締切前でも受付を終了します。

ただし,申込締切前にキャンセルが出た場合,申込が出来るようになりますので,随時,申込ページで確認してください。

※感染症の拡大や自然災害の発生等により、中止となる場合があります。その場合は愛媛大学ホームページでお知らせします。

※事前申込なしでご参加いただけるプログラムもあります。是非ご参加ください。

〇8月9日(金)実施(工学部プログラム)

【愛媛大学Webオープンキャンパス特設サイト】

URL:https://www.ehime-u.ac.jp/entrance/open-campus/

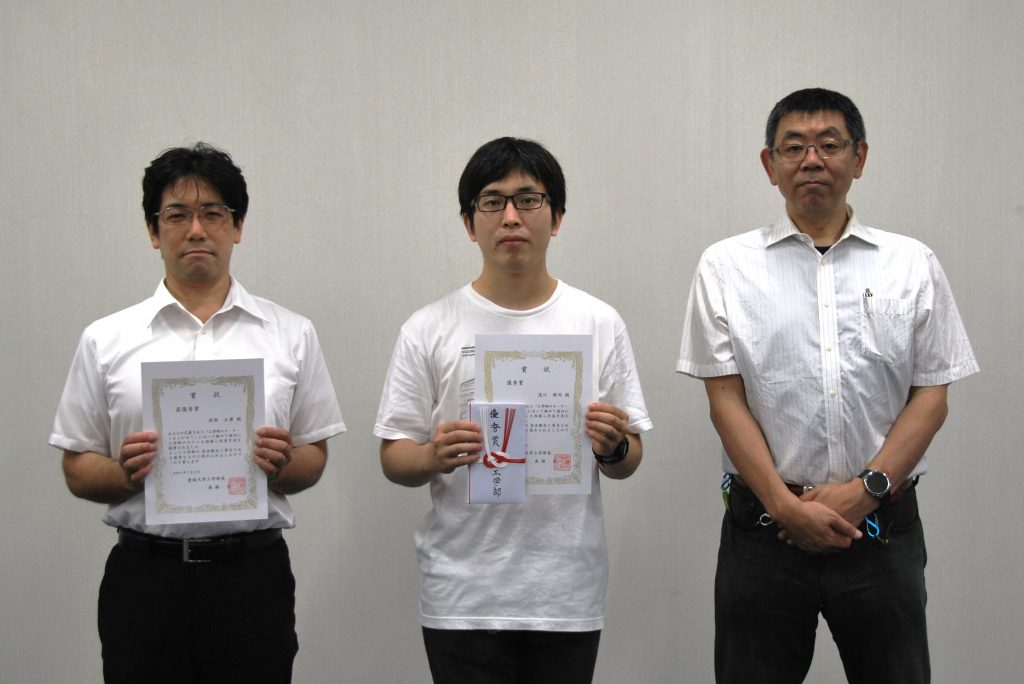

工学部では安全衛生活動の一環として、全国安全週間に合わせた企画「キ・ケ・ンをさがせ!」を行っています。これは日常の就業・就学時において「キケン」を感じた事例を工学部の教職員および学生から募集し、「キケン」の把握および改善を行うことにより、事故を未然に防ぐための活動です。この取組みは今年で17年目となります。

応募された事例について工学部の安全衛生委員会で審査を行った結果、学生から優秀賞1件(浅川 雄司さん)、教職員から最優秀賞1件(渡部 正康さん)が選出され、7月2日(火)に表彰式を開催しました。

応募いただいた事例は、今後の安全安心な教育研究環境づくりに役立ててまいります。

令和6年6月22日(土)、愛媛大学グリーンホールで、工学部後援会総会、保護者と工学部との交流会さらに個別懇談会を開催しました。

工学部では、毎年、工学部後援会総会及び保護者と工学部との交流会並びに保護者と教員との個別懇談会を開催しており、今年は、約100人の保護者の参加がありました。

総会は、華谷勝会長の議事進行により、令和5年度収支決算及び事業報告、令和6年度収支予算及び事業計画が承認され、保護者に工学部に対するご協力とご理解をお願いし、盛況のうちに終了しました。

続いて、後援会からの要望により、平成17年度から実施している保護者と工学部との交流会が実施されました。交流会では、森脇亮工学部長から、開会にあたっての挨拶と、神野雅文工学科長から「工学部学生の生活・学び・進路・各研究紹介について」の説明があり、学生の大学生活、勉学、就職等への関心は高く、保護者の方々は熱心に耳を傾けていました。交流会は、保護者に工学部の現状等を深くご理解いただく良い機会になりました。

この後、コースごとに会場を移動し、保護者と教員との「個別懇談会」を開催しました。個別懇談会では、保護者と指導教員等の面談が実施され、成績、進路、就職など様々な事項について個別の話し合いが持たれ、有意義な時間となりました。

工学部では令和3年度より、学生の調査研究活動を準正課活動(正課以外の学習活動)として支援するために、「工学部学生研究プロジェクト」制度を設けています。

本制度は工学部及び理工学研究科(工学系)の学生からなる研究グループが自らの発想で主体的に学習し、調査・研究するプロジェクトを工学部として認定し、組織的に支援するものです。

公募要領・申請様式など詳細はこちら(学内限定ページにジャンプします。)をご覧ください。

工学部では,学生への安全衛生情報の周知徹底,学生の安全衛生における意識の高揚及び教育レベルの向上,研究室あるいは研究グループ内の危険情報の収集・報告等,工学部に属する学生の安全衛生水準の向上を図るため,安全衛生学生委員を委嘱しています。

6月6日(木)に任命式並びに第1回研修会を開催しました。本年度も学生委員とともに安全安心な教育研究環境づくりに努めてまいります。