愛媛デジタルツインフォーラムは、愛媛地区におけるデジタルツインの現状や課題を知り、デジタルツインを発展・普及させるための連携を模索することを目的に開催しております。

今回は、前回の令和6年9月の開催に続いて、4度目の開催となります。

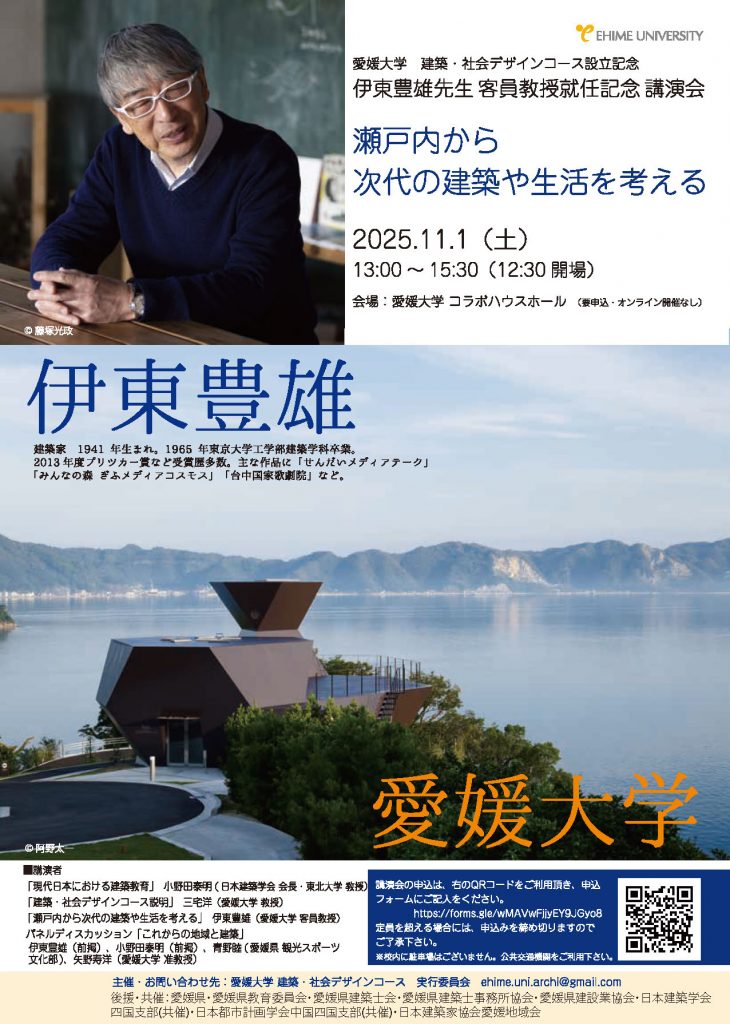

今回は、「建築・まちづくりの未来」をテーマに、愛媛地区内外から当該分野に造詣の深い講師の方、また地元の学生・生徒さんをお招きして、ご講演いただきます。

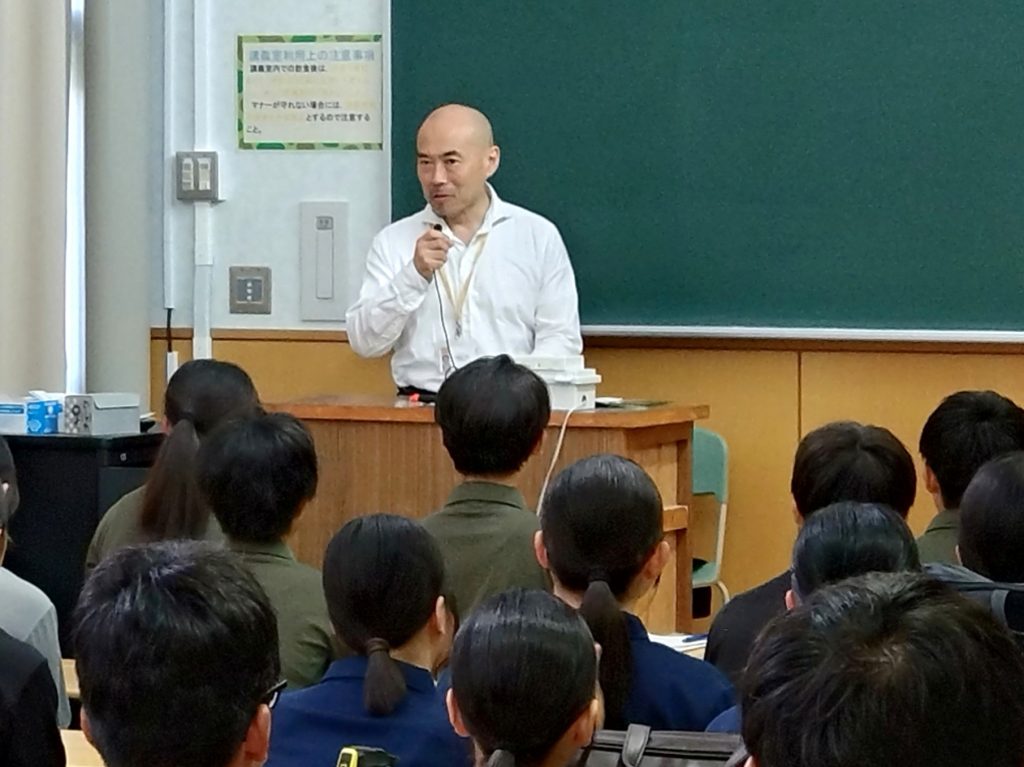

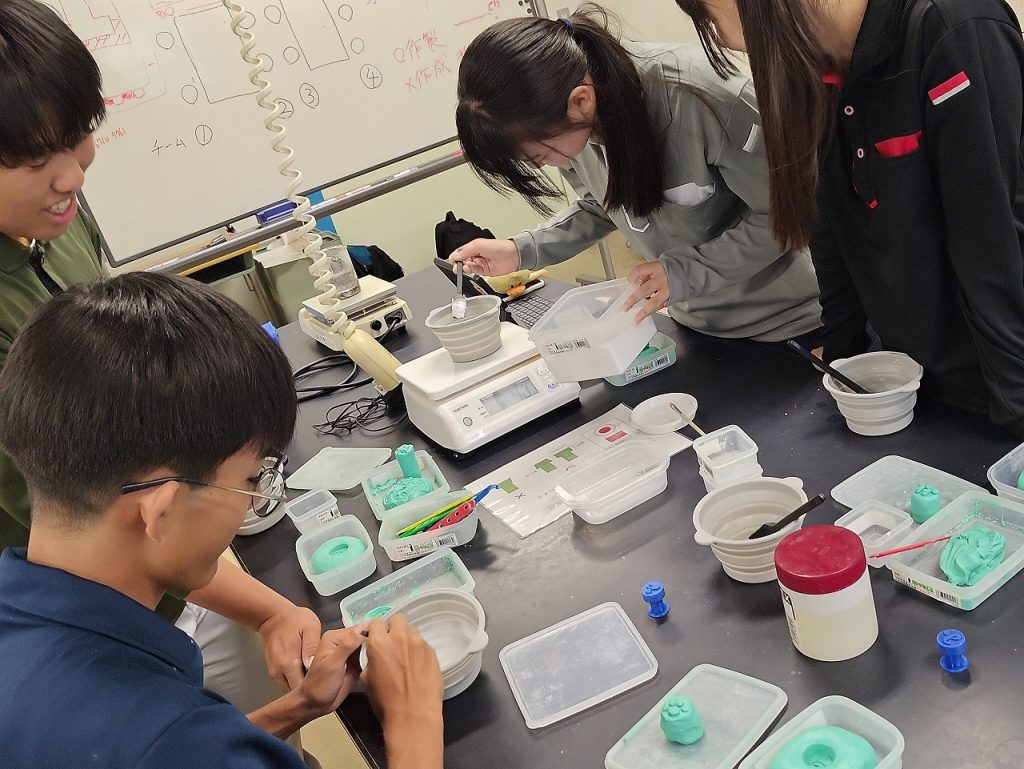

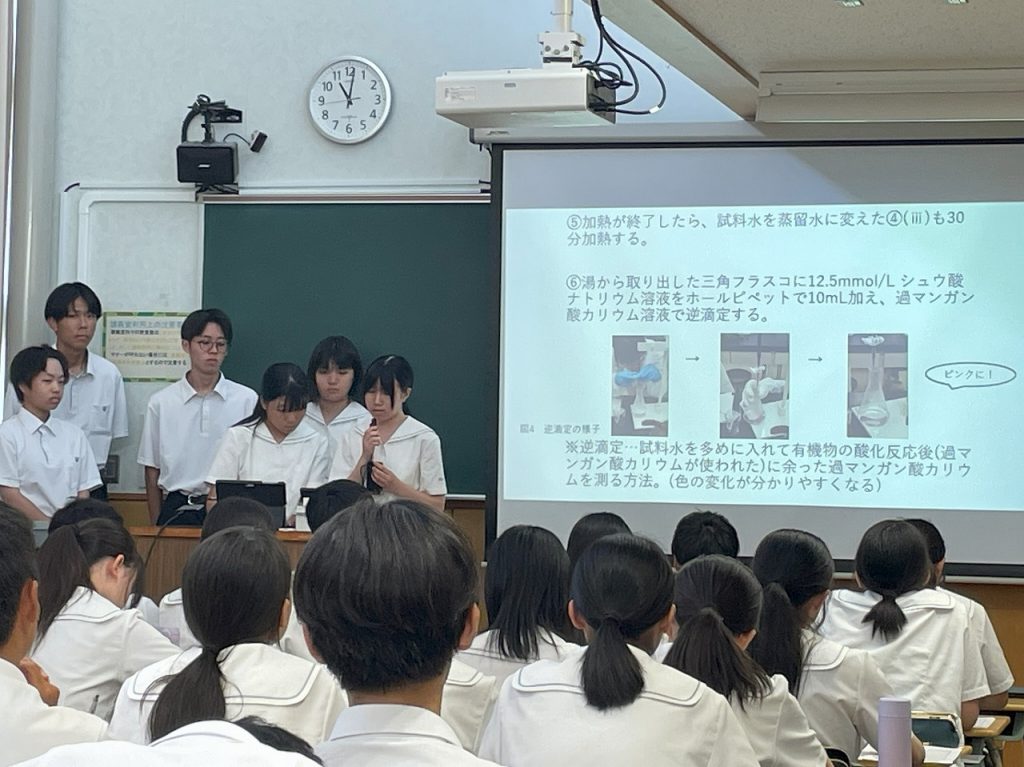

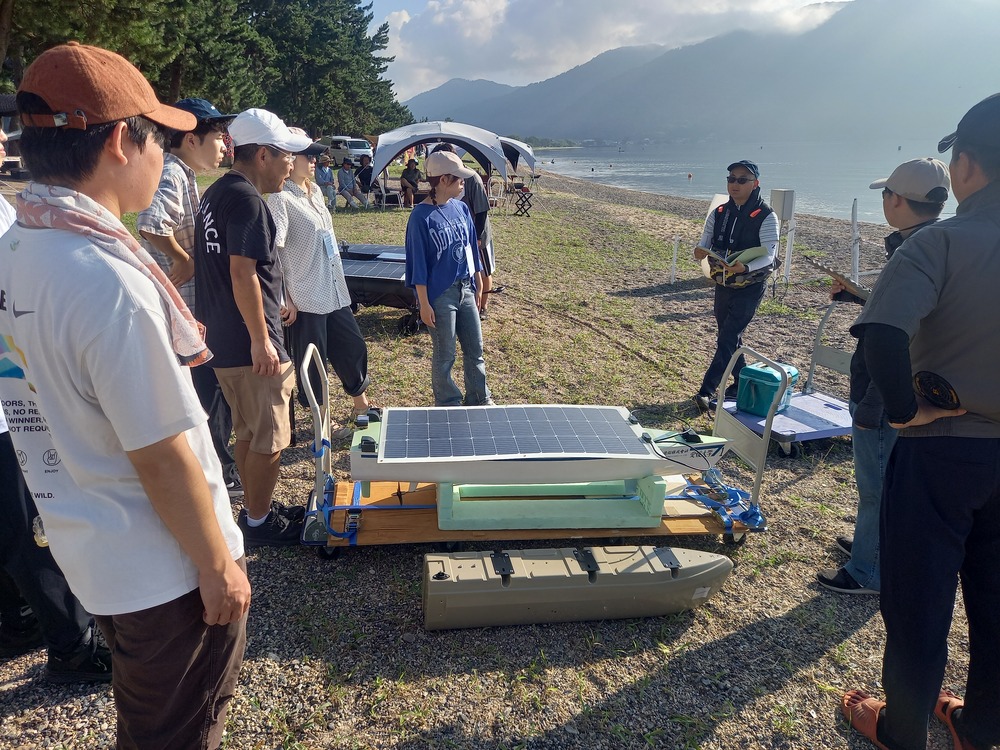

フォーラムの第一部においては、愛媛県内の高校生および大学生からデジタルツインを利用した活動や研究を、ZANNI氏からは文化財保存のための3Dキャプチャの取り組み事例、久田氏からはPLATEAU(3Dデジタル都市モデル)の利活用に関する最新事例を紹介して頂きます。

また、愛媛大学工学部は、令和8年度から建築・社会デザインコースの学生募集を開始します。それを記念して、建築分野のデジタル利活用について、 安藤氏と秦氏からご講演いただきます。第二部では、懇談会と並行して、高校生向けに工学部建築・社会デザインコース個別相談会を設けます。

この機会にぜひ、ご参加ください。

日時

令和7年10月17日(金)

第一部 15時00分~17時30分 講演

第二部 17時45分~19時00分

・懇談会・名刺交換会(※飲み物をお出しします。)

・工学部建築・社会デザインコース個別相談会(※要予約、ただし、空きがあれば当日参加可能)

場所

第一部 愛媛大学南加記念ホール

第二部 ・懇談会・名刺交換会

愛媛大学E.U. Regional Commons(ひめテラス)1階 NP地域交流ルーム

・工学部建築・社会デザインコース個別相談会

愛媛大学E.U. Regional Commons(ひめテラス)3階 地域サステナビリティスペース

定員

第一部 150人

第二部 ・懇談会・名刺交換会:最大50名程度

・工学部建築・社会デザインコース個別相談会:最大10名程度

(※要予約。当日参加申込も可能ですが、事前予約者から優先的にご案内させていただきます。)

対象

どなたでもご参加いただけます。

高校生の方の参加も歓迎いたします。工学部建築・社会デザインコースに興味のある方は是非ご参加ください。

参加費

無料

参加申込

以下のサイトからお申し込みください。

申込ページはこちら

主催

愛媛大学工学部附属社会基盤iセンシングセンター

共催

愛媛大学広報室、愛媛大学データサイエンスセンター

協力

松山大学、愛媛デジタルデータソリューション協会、みんなでつくるデジタルツインえひめ実行委員会、えひめ産学官ドローン利活用協議会

後援/協賛

愛媛県/四国情報通信懇談会

詳細

以下のチラシをご参照ください。

※PDF版はこちらからご覧ください。(PDF 2,160KB)