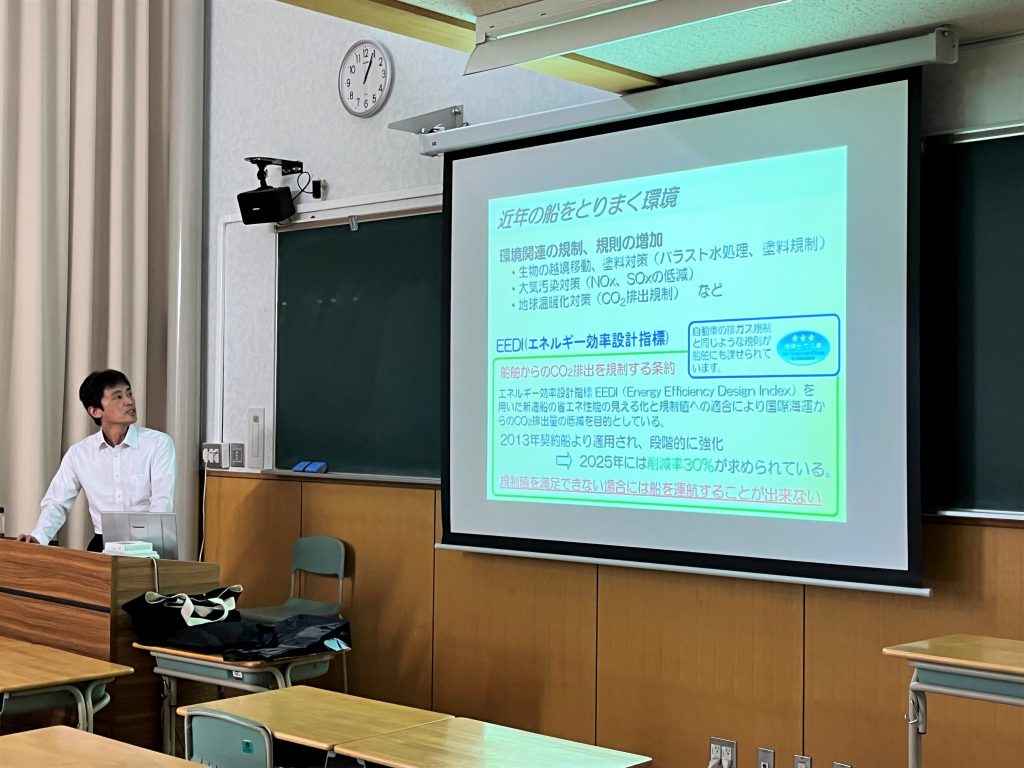

令和5年6月8日(木)、工学部5号館3階E531において、特別授業を行いました。

大学院理工学研究科 理工学専攻 産業基盤プログラム 機械工学分野学生向け「船舶操縦制御特論」の授業内で、センターコンソーシアム構成企業である株式会社新来島どっくの技術設計本部船型研究所 副所長 龍 知宏氏・総務部人事課 主任 長澤 悠花氏にお越しいただき講義をしていただきました。授業ではまず長澤氏より新来島どっくの会社概要について詳しい説明があり、その後「造船所における研究・開発」と題し新来島どっくの研究・開発業務について龍氏にご紹介いただきました。

船が出来上がるまでの業務の進め方や新来島どっくの具体的かつ最新の研究・開発業務について説明があり、学生たちは熱心に耳を傾けていました。