材料デザイン工学コース 3回生 芝田翔真

私が材料デザイン工学コースを選択したきっかけは高校2年生の夏休みに参加した愛媛大学オープンキャンパスです。このとき、初めて材料工学の存在を知りました。オープンキャンパスに参加する前にも、世の中の物が原子や分子など、想像できないほど小さな粒子で出来ていることの奇妙さに興味を持っていましたが、オープンキャンパスに参加したことで大学では材料と構成粒子の因果関係を勉強したいと思い、進路として材料デザイン工学コースを選択しました。

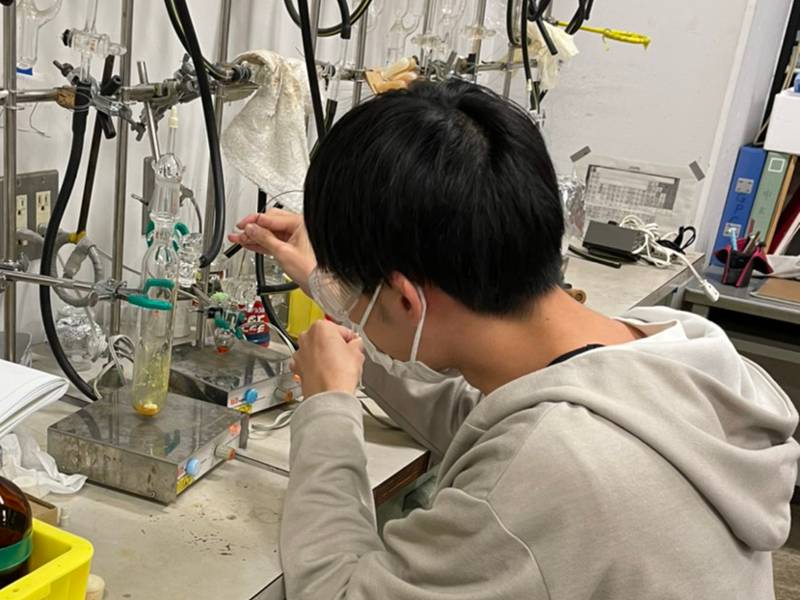

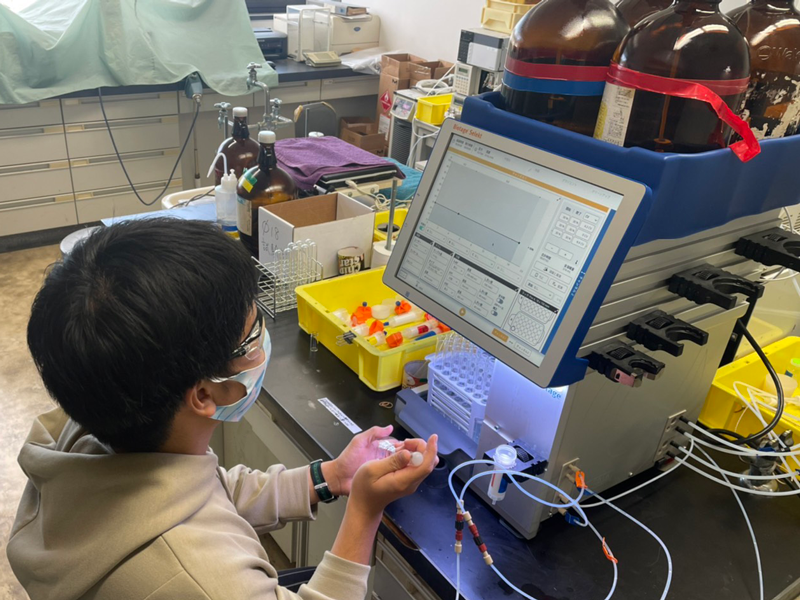

実際、本コースでは、原子レベルのミクロな視点で材料を勉強します。しばしば「組成-構造-特性」というキーワードが出てきます。これは何の原子がどのように配列しているかで材料特性が決定されることを意味しています。この視点で材料を評価するのがおもしろいです。ここで、材料といっても金属・無機・有機・セラミックス材料と多岐にわたります。2回生でコース選択があり、材料デザイン工学コースに進めば、上記の各種材料について専門的な授業を受けることができます。私の中で最も印象に残っている授業は「金属強度学」です。この授業では金属材料に添加元素を加えたり、組織を微細化したりすることで材料強度を高くできるということを知りました。身近な強度の話題がミクロな視点で説明されるところが興味深かったです。その他にも金属の微細組織や熱処理に関する授業が印象に残りました。私は現在3回生ですが、3回生の後期からは研究室に仮配属され、4回生で行う卒業研究の準備に入っています。これまで受けた授業の中から、自分の気に入った材料を選択して、卒業研究ができるのも大きな魅力です。

大学の授業では、しばしば課題も出されます。高校とは違いレポートが多く課されます。インターネットや図書館で資料を探し、レポートにまとめる作業は時間がかかりますが、その分知識が整理され定着します。力を注いだ分、社会に出てからも必要となる実力が身につきますので、私はペーパーテストよりもレポートが気に入っています。特に私は実験レポートの考察にはこだわり、力を入れました。これまでは、授業で行う学生実験を行ってきましたが、今後、4回生から行う本格的な卒業研究が楽しみです。

さて、受験生の皆さんが考える大学生活はどのようなイメージでしょうか。私は高校生の時、大学生は忙しそうなイメージでしたが、案外自由に使える時間がたくさんあります。私は大学から学業以外の時間で新しいことを始めたいと思い、ヨット部に所属しています。ヨットは海上で帆を張り、風の力のみで進みます。大自然の中での活動は気持ちがいいし、本当に楽しいです。活動日は土日なので、充実した週末を毎週過ごせています。学業以外のことで、大学生のうちにしかできないことを始めるのも大きな楽しみなのではないでしょうか。

2021年度四国インカレ団体戦の出艇前の集合写真(著者は後列最左)

2021年度四国インカレ団体戦の出艇前の集合写真(著者は後列最左)