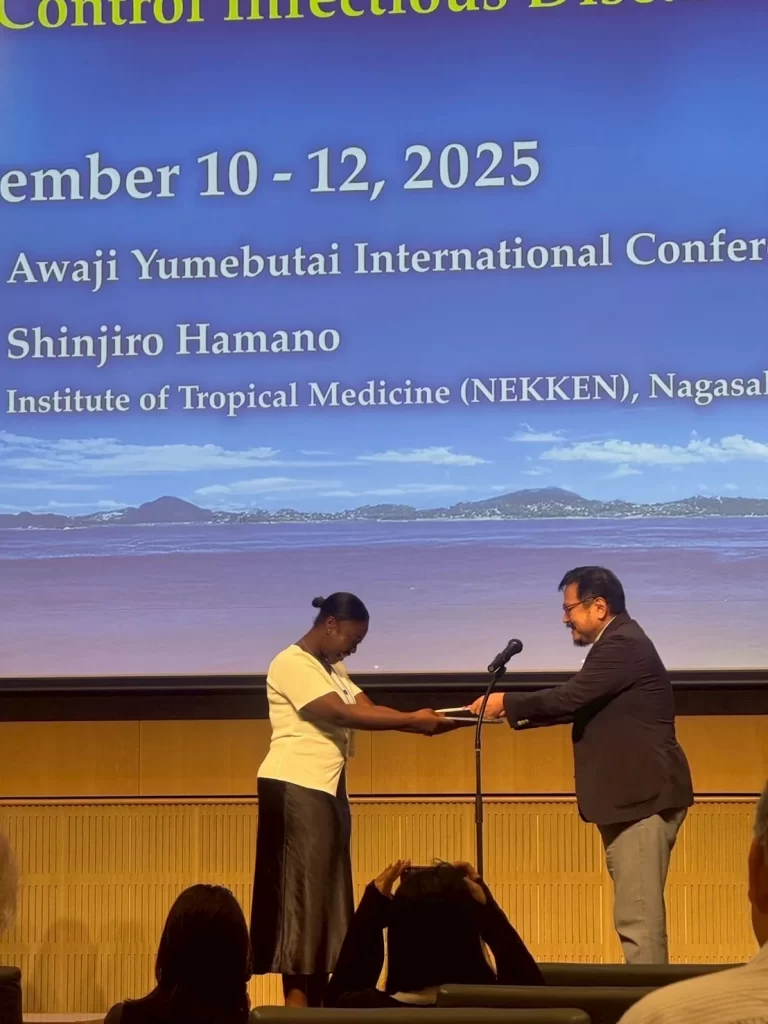

本フォーラムは令和7年9月10日(水)~12日(金)、淡路夢舞台国際会議場にて開催され、日本を代表する感染症学・免疫学の国際学会として20年以上の歴史を誇ります。最優秀ポスター発表に贈られる本賞は、参加者の投票によって決定され、今回、大学院理工学研究科博士後期課程2年(プロテオサイエンスセンター(PROS)マラリア研究部門)の Dankyi Benedicta Obenewaa(デンチ ベネディクタ オベネワー)さんを含む2名に授与されました。

Dankyiさんの発表演題は、“Antibody Response to PfEMP1 Domains Associated with Clinical Malaria Protection in Burkinabe Children Under Five”(ブルキナファソの5歳以下の子供における臨床マラリア抵抗性に関連するPfEMP1ドメインの抗体応答)であり、高島英造教授の指導のもと取り組んだ研究成果です。

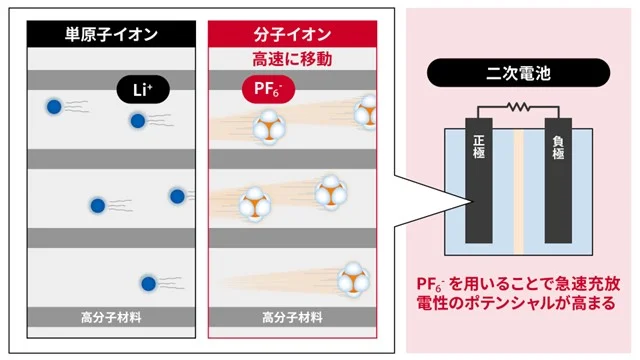

マラリア原虫に繰り返し感染することで、症状を示さず重症化や死亡に至らない「マラリア抵抗性」が成立します。この事実はマラリアワクチンの理論的可能性を支える根拠の一つです。しかし、マラリア原虫は約5,400種類のタンパク質を持ち、抵抗性に寄与する抗体の標的分子を特定することは容易ではありません。私たちは、原虫感染赤血球の表面に発現する多様性に富むタンパク質PfEMP1に注目し、271種類すべてを世界に先駆けてコムギ無細胞系で発現させることに成功しました。

流行地では通常、5歳前後までにマラリア抵抗性が獲得されますが、反対に、5歳未満の子供たちはマラリアの主要な犠牲者となっています。Dankyiさんは、ブルキナファソの5歳以下の子供の血液サンプルを用いてPfEMP1に対するIgG、IgM抗体応答を測定し、マラリア臨床データと比較解析することで、マラリア抵抗性に重要なPfEMP1抗原を網羅的に特定することに成功しました。

この成果は、マラリア抵抗性の分子メカニズムの解明に大きく近づくとともに、次世代マラリアワクチン開発に向けた新たな道を切り拓くものです。今回の受賞は、博士課程の学生による研究成果が国際的に高く評価された証であり、今後のさらなる活躍が期待されます。