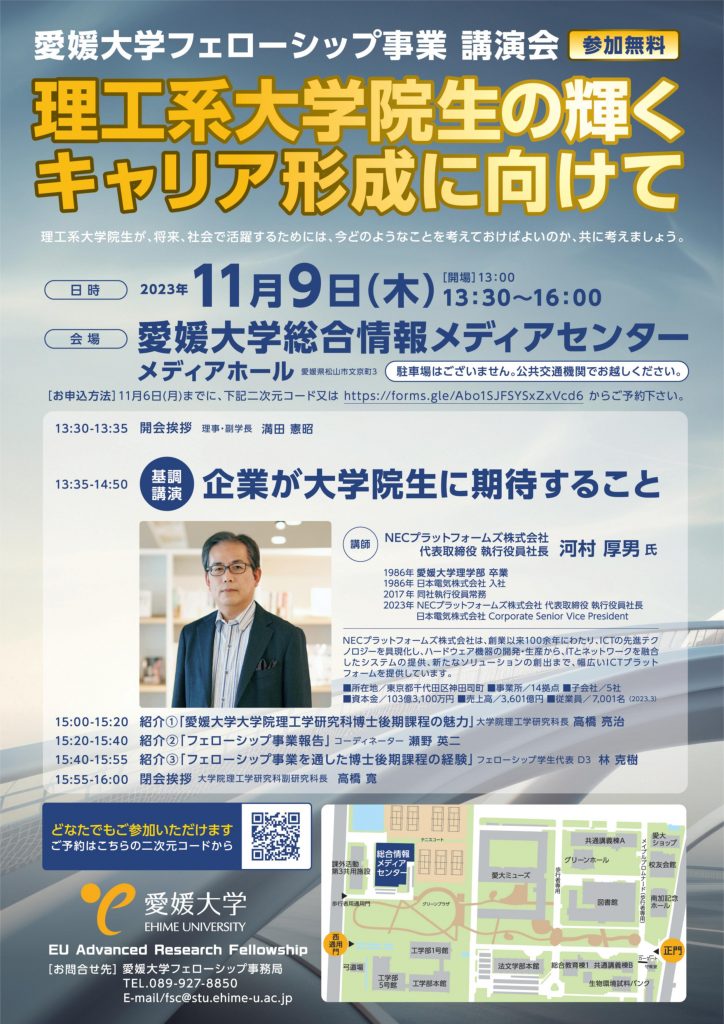

我が国の科学技術・イノベーション創出を担う理工系大学院生の重要性は言うまでもありません。本講演会は、本学のOBであるNECプラットフォームズ河村社長の講演を基調とし、博士後期課程の魅力や、博士後期課程の学生を支援するフェローシップ事業の紹介などを交えながら、大学院生が身につけた能力を次のフィールドで存分に発揮するために、今すべきことは何かについて、学生・教職員・ステークホルダーが共に考える機会を提供するものです。

是非、ご参加ください。

【開催概要】

日時 令和5年11月9日(木)13時30分~16時00分

場所 愛媛大学総合情報メディアセンター メディアホール

対象 どなたでもご参加いただけます

参加申込 以下のURLからお申し込みください。

https://forms.gle/Abo1SJFSYSxZxVcd6

申込締切 令和5年11月6日(月)

参加費 無料

詳細 以下のチラシをご覧ください。

PDF版はこちらからご覧ください。(1583KB)

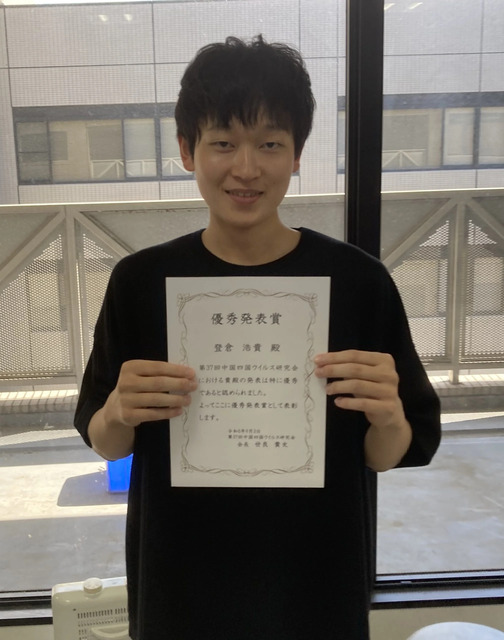

三好様による基調講演

三好様による基調講演