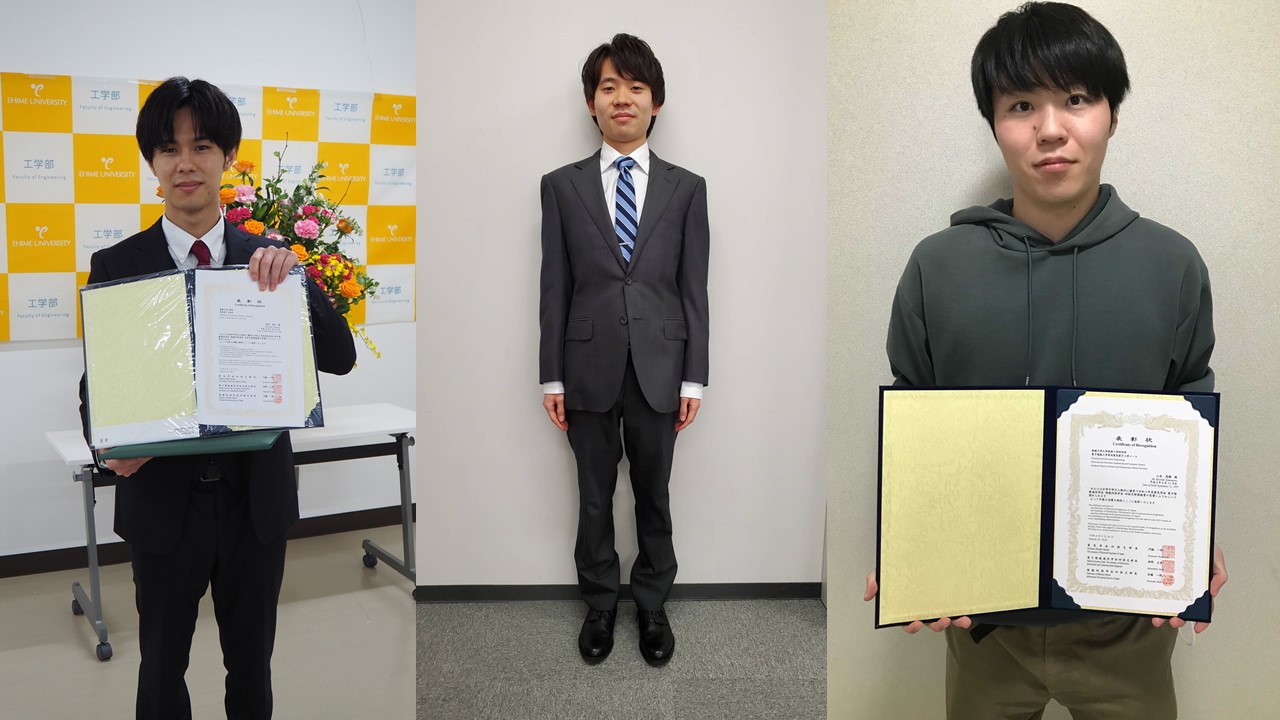

工学部電気電子工学コース4年生の上嶋涼介さん・橋本綾香さん、大学院理工学研究科電子情報工学専攻博士前期課程2年生の高橋達也さんが令和4年度電気学会・電子情報通信学会・情報処理学会 四国支部奨励賞を受賞しました。

本賞は、電気学会・電子情報通信学会・情報処理学会の四国支部が合同で、四国内の大学・高等専門学校の特に優秀な学生に対し贈呈する賞です。

表彰された皆さま、おめでとうございます。

工学部電気電子工学コース4年生の上嶋涼介さん・橋本綾香さん、大学院理工学研究科電子情報工学専攻博士前期課程2年生の高橋達也さんが令和4年度電気学会・電子情報通信学会・情報処理学会 四国支部奨励賞を受賞しました。

本賞は、電気学会・電子情報通信学会・情報処理学会の四国支部が合同で、四国内の大学・高等専門学校の特に優秀な学生に対し贈呈する賞です。

表彰された皆さま、おめでとうございます。

令和4年9月13日(火)~15日(水)に開催された「令和4年 電気学会基礎・材料・共通部門大会」において、大学院理工学研究科博士前期課程1年生の片岡洋志さんが「若手ポスター優秀賞」を受賞しました。本会議では、若手研究者によるポスター発表が37件あり、これらの中から優れた発表をした4名に対して本賞が授与されました。

講演した論文の題目は「水柱電極を用いた誘電体バリア放電による食塩水中の大腸菌の殺菌」です。所属する高電圧工学研究室にて門脇一則教授の指導を受け、プラズマを利用した新しい殺菌技術の研究に取り組んできた成果をまとめたものです。

工学に興味を持ったきっかけや先生になったきっかけは?

もともと、ガンダムの影響なのか、宇宙やロボットには興味があったのですが、特に理科が大好きだったとかではなく、普通の生徒でした。ただ、高校のテストで、他の科目より点が取れたことから物理が徐々に好きになっていきました。愛媛大学工学部に進学し、普通の学生生活を送り、学部卒業後にすぐに就職しました。時代は就職氷河期だったのですが、なんとか運良く、地元の会社に就職することができました。しかし、色々な事情があって半年で会社を退職しました。会社を辞めることを決める前は、「就職が難しい時代に急に無職になる…」とすごく悩みましたが、一度きりの人生だからと覚悟を決めて決断しました。退職後は、愛媛大学大学院に進学しました。大学院では、自分のお金で学費を払っていたので、お金がもったいないと思い、日々まじめに勉強・研究していたところ、先生から博士課程に進学することを勧められました。大学院卒業後は、会社に就職するつもりだったため、初めは進学する気はありませんでした。あるとき、自分の中で会社を辞めた時の覚悟はこんなものだったのかと思い直し、周囲ともよく相談した結果、大阪大学で博士課程に進むことを決断しました。その後、どうせ勉強するならとことん追求して研究者になろうと思い、現在に至っています。

研究内容は?

初めは液晶応用を主に研究していました。液晶と聞くと、ディスプレイを想像すると思いますが、それ以外でレーザーやアンテナなどほかの使い方を検討していました。今は、液晶の研究と並行して絶縁材料や炭素繊維強化プラスチック(CFRP)、真珠なども研究しています。

工学と真珠、想像もしない組み合わせですが、真珠の研究をしようと思ったきっかけは?

真珠の研究に関わるとは、考えたこともありませんでした。外部から誘いを受けたことがきっかけです。その人は、ものすごい熱意のある方で、気が付いたら真珠の研究に巻き込まれていたという感じです。

具体的にどんな研究をされていますか?

真珠は貝殻にあるアラゴナイト結晶層という層の厚さの違いで見た目が変化します。厚くなるにつれてオレンジ、ピンク、みどりと色が循環していきます。養殖真珠はピース貝と呼ばれる貝の外套膜の一部と核を母貝に入れることで生産しています。ピース貝の色が良いほど良い真珠ができると思ってもらって構いません。そのピース貝ですが、これまでは目視でピース貝の色を選別していましたが、我々はアラゴナイト結晶層厚を計測する装置を開発して、目視ではなく、スペクトルを調べ、数値に基づく選別を行えるようにしました。それによって、より正確にピース貝の色、すなわち、真珠の色をコントロールすることができるようになりました。

また、真珠がなぜ美しい色を創り出すのか?ということにも興味があったので、真珠の輝きの原理なども研究しています。真珠のなかで光がどのように伝わるのかを考え、その物理現象をどうすれば数式で再現できるかを考えています。最初の大きな壁だったのは、光の散乱と干渉です。真珠のなかでは、光の散乱と干渉が起こっているので、これを式で表現すれば良いだけなのですが、干渉の計算では光を波として扱うのですが、散乱の計算では光を波として扱っては計算することは難しいのです。散乱では、波というより光のエネルギーに注目して計算します。では、光のエネルギーに注目して計算したら良いのでは?と思うかもしませんが、光のエネルギーに注目すると、今度は、光の干渉の計算ができません。この干渉と散乱の計算をうまく両立して計算させる方法を思いつくのに3~4年かかりました。その後は、その計算結果を使って真珠の外観を再現することに成功し、真珠の構造がこうなれば、こんな色を示すといった予測をすることが可能になりました。現在は、その技術をさらに発展させて光沢や映り込みを加え、本物の真珠かCGの真珠か区別がつかないほどのリアルなCGを作れるようになってきています。これらの研究を通して、少しでも真珠業界の発展に貢献できればと思っています。

難しくあきらめたりすることは?

難しいからといって、あきらめることはありませんでした。これは私の考えですが、この世の中に存在しているものは、たぶん全て計算できると思っています。だから、今できていない難しいことは、「きっとできるけど、今は分からないだけ。」と思っているので、やめようというようなは考えにはならないです。

ちなみに、分からないことが分かることに変わるきっかけは、学生と話しているときが多いです。例えば、研究結果を見て学生と議論しているときに「あれ?もしかして、こうじゃない…?」と突然、閃きます。

でも、やっぱり、研究で一番大事なのは、学生さんの突破力です。教員は総合力はあるのですが、学生ほど突破力をもっていません。なぜ学生が突破力があるか?ということの説明は難しいですが、やっぱり、若さが関係しているだと思います。突破力ってすごく大切で、全部を知らなくても良いんですよ。全般的な知識がなくても、一点集中でそこだけ突き破れる力があれば、それで構わないんです。私の研究室では学生が主となって研究しており、若い人の突破力で新しい発見が生まれています。

今後の展望は?

今、全く想像ができないことをしたいです。今の自分の頭の中にあることの延長線上のものは、正直あまり面白くなくて、真珠の研究のように、まさか自分が関わると思っていなかったような未来予想ができないこと、想定外のことの方が面白いと思うので、そういった研究をしたいです。あとは、世の中にあるものを全て計算したいという思いもあります。いろいろなものを計算することが好きなのだと思います。

今後、それをどう実現していくかということですが、私は研究室で「今できることをやらない」ということを心がけています。だから、学生さんの研究でも、その学生が絶対にできないことしかテーマにしません。いわば無茶ぶりです。人は、自分でもできそうなことをやりたいと思う傾向が強いです。ただ、自分ができそうなことばかり選んでやっていると、できそうなことの範囲からいつまでたっても出ることはできません。そもそも、成長というのは「できないことができるようになること」ですよね?だから、研究室では「できないこと」にしか取り組まないようにしています。さらにいうと、私の研究室では、私のできないことを学生さんに研究してもらうことが多いです。どうせ学生さんは何も知らないのだから、どうせだったら、私の知らないことを勉強してもらいます。例えば、私ができることを学生に教えると、単に私の劣化版ができ上がるだけです。それってあまり意味がないと思っています。そもそも、研究者というのは「誰もできない・知らないこと」に挑戦することが重要なことだと思っています。だから、学生さんにはその練習・経験をしてほしいと思い、研究室では誰も経験がないことを研究テーマとしてやってみてと依頼します。先ほども、言いましたが、人はできそうなことに手を伸ばしがちです。でもよく考えてみてください。自分が簡単にできることって、世間的に「すごいこと」だと思いますか?きっと、他の人でも簡単にできますよね。だから、今できることをやらない。できないことに挑戦することを、とにかく、それを大切にしています。今後も、今自分たちができないことにチャレンジし続けて、いつか、「今自分たちができないこと」が「世界の誰もできないこと」と同じ意味になるようにしたいと思っています。

※本記事は愛媛大学インターンシップの一環として作成されました。

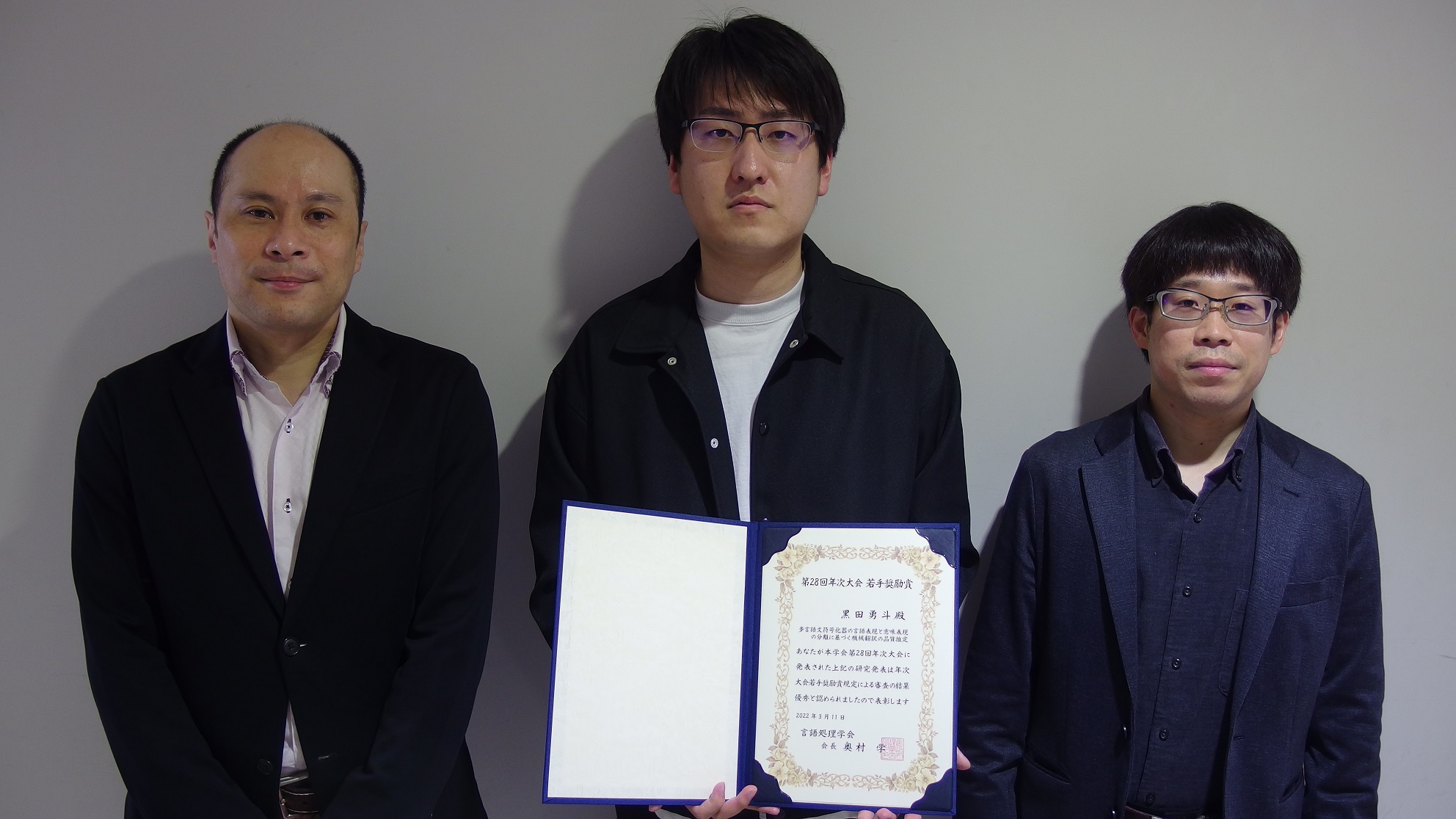

受賞した講演題目は、黒田さんが「多言語文符号化器の言語表現と意味表現の分離に基づく機械翻訳の品質推定」、宮内さんが「主観と客観の感情極性分類のための日本語データセット」です。詳細な受賞理由は、本ページ下部の外部リンクに掲載されていますので、ご参照ください。

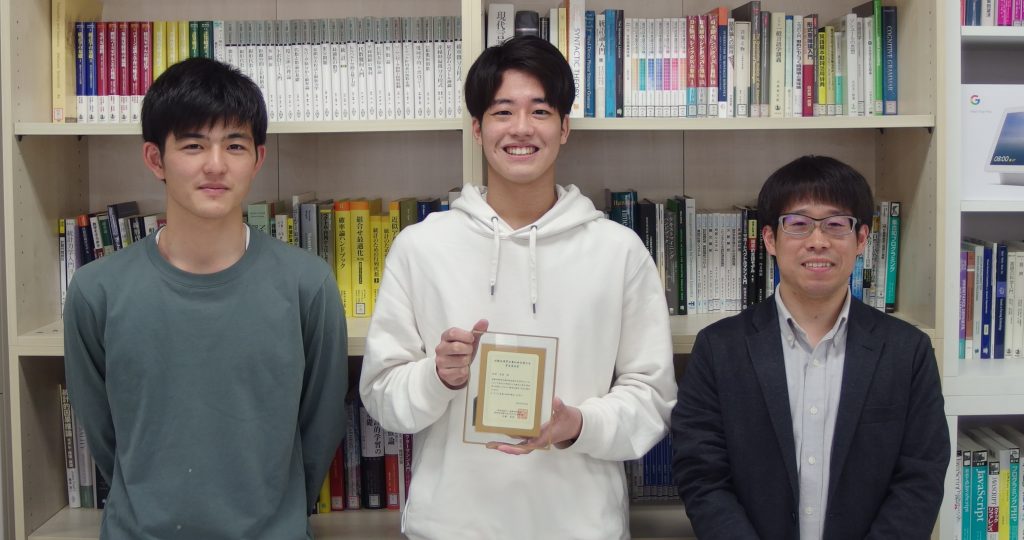

工学部電気電子工学科4年生の岡本滉平さん・橋本英季さん、大学院理工学研究科電子情報工学専攻博士前期課程2年生の山本恵輔さんが令和3年度 電気学会・電子情報通信学会・情報処理学会 四国支部奨励賞を受賞しました。

本賞は、電気学会・電子情報通信学会・情報処理学会の四国支部が合同で、四国内の大学・高等専門学校の特に優秀な学生に対し贈呈する賞です。

表彰された皆さま、おめでとうございます。

情報工学科 4回生 宮内慎乃介

私が情報工学科への入学を選択した動機は、元から情報工学分野に興味があり学んでみたいと思っていたこと、またこれから間違いなく伸びてくる業界であり就職面においても強いと思ったことの2つです。地元の大学だったのでオープンキャンパスなどを通して学科の授業内容などを知ることが出来たこともきっかけの一つです。

本コースでは主に基礎的な情報分野の知識を得るための授業と、プログラミングの技術や集団開発のノウハウを学ぶための演習を行うことになります。一回生のうちは、他の学科と共通のスポーツや音楽、学校生活についてなどの教養科目、基礎教養のための数学、英語などを行いながら基礎的なプログラムの演習や課題をしていくことになります。

2回生からは数学や情報系の基礎知識の授業のレベルが上がり、画像処理やソフトウェア工学などの専門的な授業も学び始めます。プログラムの課題は1週間や2週間程度の長期的な期限が設定されるようになり、授業外の時間にプログラミングの課題をするためにパソコンにかじりつく時間が長くなります。情報工学科には24時間入れる計算機室が提供されていて、期限前などはよくそこで友達と課題を行ったりしていました。

3回生からは演習や集団開発系の授業の比率が高くなり、割と自由に開発を行えるので自分たちで何かを作る楽しさを知ることが出来ると思います。私たちのチームではVR空間内でストレッチなどが行えるアプリケーションを開発し実際にOculus Questを用いてプレイしたりしました。

4回生になると研究室に配属され、人工知能や画像処理、ディープラーニングなど情報分野の中でも最先端の知識を学ぶことが出来ます。私はこのあたりの知識に興味があって情報工学科へ入学していたので研究室に所属してからの授業は非常に興味深く楽しかったです。研究室が扱っている技術内容を学ぶので配属される研究室によって授業内容は変わるようです。

今一番波に乗っていると言っても過言ではない情報分野の知識を基礎から最先端の領域まで学べることが本コースの魅力ではないかと思います。

上でさんざん授業の事について書いたので忙しいイメージを持たせてしまったかもしれませんが、大学生活は案外自由に使える時間が多く高校時代より自分のやりたいことが出来る期間でもあります。私はサイクリング部に所属していて、部の仲間と一緒にサイクリングやキャンプを楽しんでいます。四国の自然の中で風を感じながら乗る自転車は別格の楽しさがあり非常に良い息抜きになります。2回生の夏には部の仲間と自転車で四国一周を達成することも出来ました。

大学生のうちにしかできない、新しいことを初めて見るのも大学生活の大きな楽しみなのではないでしょうか。

電気電子工学コース 4回生 濱園龍一

私が電気電子工学コースを選択したきっかけは、私は幼いときから、日々の暮らしを快適に、豊かにし続ける電化製品に強い関心を持っています。そのことから、自らもその分野に携わりたい、新たな電化製品を開発したいと考え、電気電子工学コースが自らの進路として必要になると思ったので電気電子工学コースに進学しました。

受験生の皆さんが気になっている大学での講義についてですが、高校までの授業とは大きく形態が異なります。大学の講義では、講義の理解度を確認するためにしばしばレポートが課題として出されます。(レポートではなく別の形で確認する先生もいらっしゃいます。)主に、このレポートとペーパーテストによって各々の成績が決定されます。ですが、毎回講義に出席し、分からないことは先生に質問して解決すれば恐れることは無い難易度となっています。

私は、大学の講義で電化製品やデバイスなどの中核となる半導体や、電気回路など、様々なことを学べました。その中で印象深かった「次世代型の半導体の開発」という言葉に惹かれ、現在の研究室に所属しています。現在では、半導体の中核をシリコンが担っていますが、基本スペックの向上、新機能の開発など様々な要因から、次世代の半導体の開発が求められると考えています。そこで、私が所属している研究室では、既存の半導体にごくごく微量の不純物を意図的に添加して、新たな性質や特徴を持つ半導体を生み出そうと日々、研究しています。

最後に、受験生の皆さんにアドバイスです。受験生の皆さんには受験や進路、自らの夢など考えることがたくさんあると思います。ですが、自らの進路を深く考える時間がないからといって安易な選択をしないでください。私が受験生の時はさまざまなことで悩み、考えることもたくさんありましたが、そのおかげで今の私の生活は充実していると考えています。自分で考えて、決断した進路であれば、毎日が楽しくなると思うので最後まで考え抜いてください。

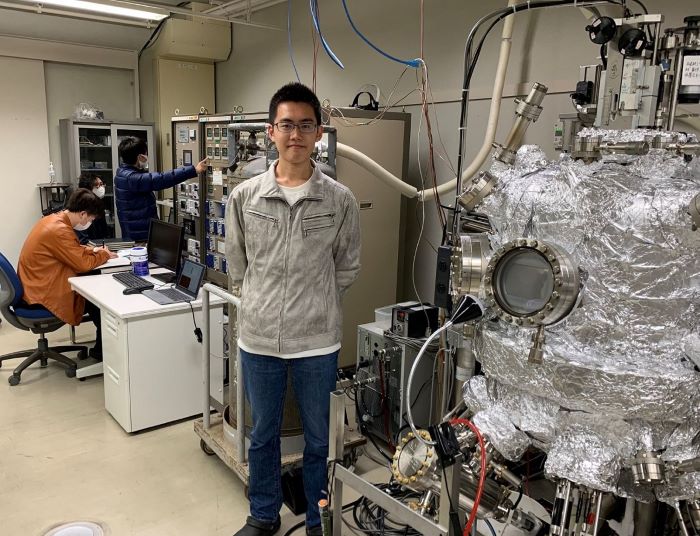

令和3年9月3日(金)イギリス・Surrey大学主催でオンライン開催された「15TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON MID-INFRARED OPTOELECTRONIC MATERIALS AND DEVICES・国際会議において、大学院理工学研究科博士前期課程電子情報工学専攻電気電子工学コース2年生の奥嶋正浩さんが「Molecular Beam Epitaxy of GaNAsBi Nanowires emitting around 1300 nm」について発表し、Student Presentation Awardを受賞しました。

奥嶋さんの研究は、同所属2年生の吉川晃平さんと取り組んだ成果で、通信やセンサーで重要となる中赤外域で動作するナノスケール光材料を開発しました。広く用いられるGaAs材料にそれぞれ結晶の格子の大きさを拡大、縮小するBiとN元素を適切に導入することで高品質なナノスケールの針状結晶:GaNAsBiナノワイヤを作製しました。これによりその動作帯を中赤外域に拡張、特にファイバー光通信で重要となる波長1300nmでの発光観測に成功しました。

この二人の研究成果はイギリス・シェフィールド大学とスウェーデン・リンショピン大学との共同研究として最近学術論文誌Applied Physics Express誌に採択され、同誌オンライン上で10月22日に速報されました。

令和3年8月23日(月)、University Malaysia PahangによりZoomでオンライン開催された「The 6th International Conference on Electrical, Control and Computer Engineering (InECCE2021)」において、愛媛大学大学院理工学研究科電子情報工学専攻の弓達新治助教、玉田亮介さん(博士前期課程2021年3月修了)、博士前期課程1年生の高橋達也さん、尾崎良太郎准教授、門脇一則教授が「Best Paper Award」を受賞しました。受賞した研究のテーマは、エレクトロスプレーとストリーマ放電の交互発生による汚染水処理です。