工学に興味を持ったきっかけは?

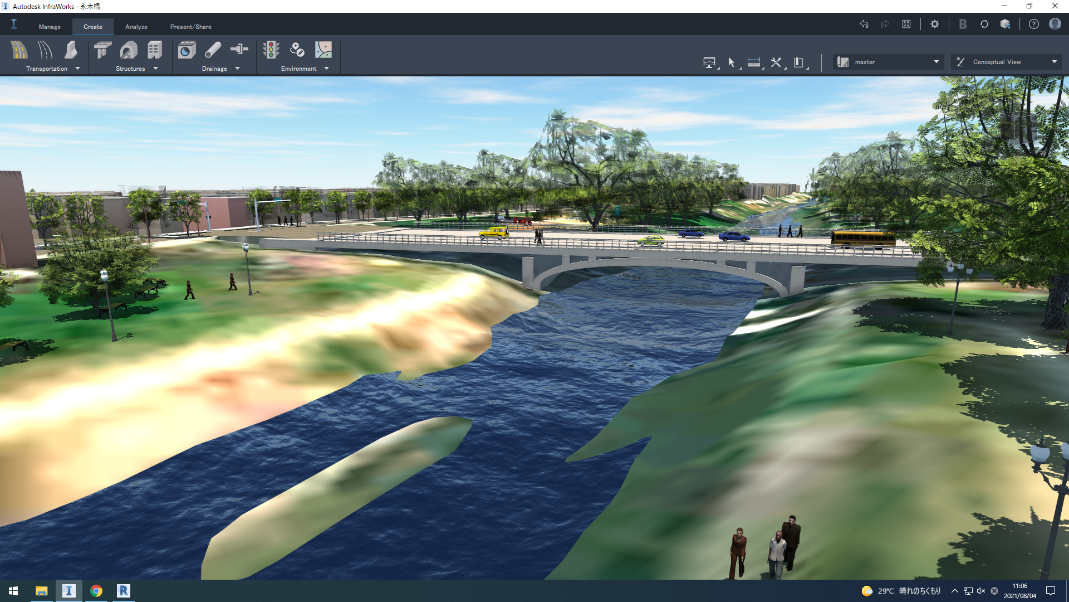

幼い頃は、山や川に囲まれた環境で育ち、よく虫を捕りに行ったり、川で遊んだりしていました。身の回りに自然が多く、橋梁、トンネル、堤防やダム等の鋼やコンクリートでできた構造物が身近にある生活を送っていたからか、気がついたら大規模なインフラ構造物に興味を持っていました。そのせいもあってか、中学生の時には土木分野へ進みたいと心に決めていました。

河合慶有先生

河合慶有先生

大学の先生になろうと思ったきっかけは?

大学卒業後、企業に就職し海外プラントエンジニアリング会社でシビルエンジニアとして仕事をしていましたが、そこで様々な経験をするうちに、自分の力不足を強く感じるようになりました。「このままでは駄目だ!」と一念発起し、大学時代の恩師の紹介もありシンガポール国立大学の大学院に進学しました。大学院にはシンガポール政府の奨学金を受給して進学しましたが、アジアトップクラスの大学で、欧米諸国、アジアの国々からの優秀な学生がひしめく中、とにかく必死に勉学や研究に励みました。

英国、ドイツ、イラン、インド、ベトナム、インドネシアや中国など様々な国籍の学生が在学する環境で、様々な言語が飛び交い考え方の違いに触れ、ここには日本の大学環境では得られないものがたくさんあると感じました。語学力もそうです。異なる背景も持つ教員や学生と議論し研究を進めていくためには、より実践的な英語(グロービッシュと呼ばれる)を身につける必要があると痛感しました。Ph.D.取得後は、コンクリートの研究を続けながら世界級キャリアを積み重ねるとともに、自分のようなグローバル人材を育成したいとの思いから大学教員になりました。

研究内容は?

鉄筋コンクリートの耐久性が専門です。近年は、微生物を用いたひび割れ補修や腐食抑制技術について研究しています。

「ところ変わればコンクリートも変わる」これは大学時代の恩師がおっしゃっていたことです。コンクリートはそれぞれの地域で調達できる材料を使用します。いわば地産地消です。そのため、国、地域でコンクリートに含まれる材料は変わるのです。加えて、コンクリートは水の次に地球上で使用されてきた材料で、世界中どこにでもあります。つまり、国際学会に行くと「様々な」コンクリートを研究しているいろいろな研究者と語らうことができ、新たな繋がりがどんどん増えていきます。コンクリートの研究を通じて国内外の多様な研究者と出会うことも研究のモチベーションの一つです。

卒論の頃からコンクリートについて研究していましたが、さらに視野を広げることができた出来事がありました。2015年にコンクリートの微生物によるひび割れ補修で世界をリードしているオランダのデルフト工科大学に留学したことです。シンガポール国立大学で学んでいた頃、デルフト工科大学のブリューゲル教授の微生物の補修技術に関する講演を聞いたのがそのきっかけでした。その後、大学教員となっていた私は、自分が研究している分野で世界をリードしているMicroLabのブリューゲル教授のもとで学びたいと思い、大学院生時代に聞いた講演の感想と学びたい熱意をメールで伝えました。その後、幸運にも受け入れOKのメールをいただくことができ、半年間の短期留学が決まりました。現地に行くと、研究室の学生達が「こんなことは通常有り得ないんだぞ!なんてラッキーなんだ。」と何度も言われました(笑)。そこで学んだ微生物を用いる補修技術が今の私の研究に繋がっていて、近年では社会インフラ材料学として既存のコンクリート工学以外の工学的アプローチを取り入れ、研究では微生物など幅広くいろいろな材料を扱うようになりました。

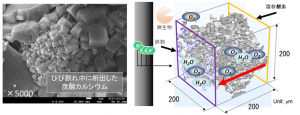

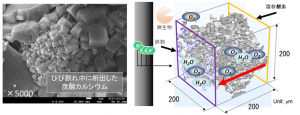

コンクリートの中には鋼材が入っています。コンクリートのアルカリ環境下では鉄の表面は不動態被膜で覆われ、酸化しにくい状態になっています。しかし、時間が経つとコンクリートのひび割れからの塩分や二酸化炭素の侵入によって不動態被膜が破壊されてしまい、鉄筋が錆びてしまいます。さらに、腐食生成物の膨張によって新たなひび割れが発生します。そうやってインフラ構造物の鉄筋コンクリートはどんどん劣化していきます。それらを未然に防ぐための自己治癒によるひび割れ補修・腐食抑制技術が研究対象です。

ひび割れ補修では、納豆菌の代謝によって析出する炭酸カルシウムが水分や酸素の供給源となる隙間を自動的で埋め、高い止水効果を得られます。一方、好気性微生物をセメントに練り混ぜることで溶存酸素量を低減し、鉄筋周辺を貧酸素状態にする方法が腐食抑制技術です。好気性細菌は温度・湿度の変化に強く、10~11までの高いpHにも耐えることができます。また、大きさが2~3㎛でコンクリート内部の空隙よりも小さいため、固まった後も死滅せずにひび割れ等から供給された酸素を消費することができます。この研究は2015年から始めたのですが、コンクリート内部の酸素拡散が腐食反応を律速することを証明することが難しく、論文が認められるまでに5年もかかりました。

研究内容(左:ひび割れ補修、右:腐食抑制技術)

研究内容(左:ひび割れ補修、右:腐食抑制技術)

先生のコンクリートの技術はどんなところで使われていますか?

来年までに静岡市の海釣り公園の整備事業で試験施工を実施する予定です。自己治癒材の使用はコストアップもあるのですが、公共の建設事業には過去の施工実績が必要となります。ですので、新たな材料を造って世界で認められるような論文を出しても実際の構造物に使用された実績がなければ、なかなか社会実装するのは難しいのです。今回の試験施工に続いて実構造物での施工実績を増やすために、広く情報を発信することが重要だと思っています。

今後の展望は?

これまでの研究成果を踏まえて、地域ごとの材料・環境の違いを考慮して、自己治癒材の効果的な適用方法を研究したいと思っています。特に、地球温暖化や異常気象等による環境条件の変化はコンクリートの劣化に大きな影響を与えるので、より効果的な補修材料を模索したいと考えています。

※本記事は愛媛大学インターンシップの一環として作成されました。