研究室訪問

先生は九州工業大学大学院工学研究科博士後期課程を修了後,平成13年に本学情報工学科へ助手として着任され,現在は大学院理工学研究科電子 情報工学専攻(情報工学コース)で講師としてご活躍中です.今回は先生の研究内容や日常についてお話を伺いました.

まずは先生の研究テーマについて,簡単に教えてください.

一言でいえば「ソフトウェアの品質管理」でして,「ソフトウェアメトリクス」がキーワードになっている研究です.と言っても伝わりませんよねぇ~...

ソフトウェアに関することであることはわかりますが,後は???という感じです.

そうですよねぇ.まずはイメージをお伝えしたいと思います.

いきなりですが「良いソフトウェアとは何だろう?」と想像してみてください.

おそらく多くの人たちは,「使いやすい」とか「性能が優れている」とかいったことを想像するのではないかと思います.

でもそれはソフトウェアを「使う側」の視点でして,「作る側」の視点とは必ずしも一致しません.

これは実際にソフトウェアを開発してみるとわかることなのですが,作った後には必ずと言ってよいくらい修正が必要になります.

「バグ」とか「不具合」とか言うやつですか? Windows だとたまに更新プログラムが自動的にダウンロードされたりしますけど.

それも一つの例ですね.

ただ,すべてが不具合の修正とは限りません.

後から機能を追加したり,強化したり,改善したりといった前向きな修正もたくさんあります.

その際,「修正のしやすさ」はソフトウェアの良さを決める大事なポイントになります.

例えば,車が故障したとき,その原因となる箇所を特定して部品の交換が行われます.

ソフトウェアも同じように部品交換の感覚で修正できればよいのですが,場合によってはいろいろな部分に影響が出てしまい,最悪の場合はすべて取り替えということにもなってしまうこともあります.

つまり,ソフトウェアを事実上はインストールし直すようなイメージです.

まさに最悪のシナリオです.

たしかに,ある日突然,ソフトを全部インストールし直しって言われたら困ります.

さすがにそういう状態は稀だと思いますが,修正の量は少ない方がいいですよね.

普通は,そのために上手に設計しておく必要があるのですが,ソフトウェアというのは設計から何から人間が考えて作り出さなければならないので,どうしてもできばえに個人差がでてしまいます.

そこでソフトウェアの品質を客観的な基準でもって評価したり予測したりする必要があるのです.

前置きが長くなりましたが,「ソフトウェアメトリクス(software metrics)」とは,そのための尺度のことをいいます.

ただ,ソフトウェアに点数を付けるようなものではなく,その状態を測定するというのが正確な言い方です.

状態を測定ですか?

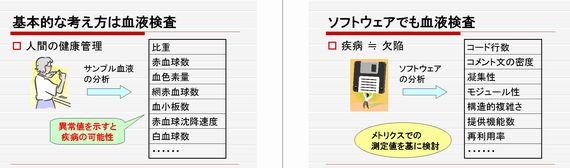

人間の健康状態を調べるのに血液検査がありますが,メトリクスはその検査項目だとイメージしてもらったらいいと思います. つまり,赤血球の数がいくつとか,コレステロールがどうだとかいったことは数値データとして出てきますよね. そして,それらを総合的に判断することでその人の健康状態が見えてくるわけです.

なんだかいろんな数字が出てきて大変そうですね.

えぇ.

もともとソフトウェアというものはかたちのないものなので,その品質をどうにかして把握しようとしているので,何が役に立って何が役に立たないデータなのかいろいろな分析の試行錯誤というのが正直なところです.

研究室でも学生さんと一緒にデータやグラフ,統計処理の結果なんかを「うーん...」ってうなりながら分析しています.

それだけに何か法則性を発見したりして,それを実証できると喜びも大きいですね.

未知への挑戦って感じですね.いろいろと大変そうですが,オフのときはどうされているんですか?

オフですか...... そういえば,あんまり休日らしい休み方はしてないですねぇ.

土日も大学に来ていることが多かったりします.

たまにですが車で遠出したりもします.

もともと車に乗るのは好きな方で,研究室の学生さんたちと讃岐うどんを食べに香川まで車を走らせたこともありました.

まぁ,休日らしい休日は過ごしていないかもしれませんが,たまに学生さんたちと一緒に飲みに行ったり,ボウリングしたり,カラオケに行ったりするのが良い息抜きになっていると思っています.

ただ,頑張ってついて行こうとするんですけど,だんだんと夜中まではきつくなってきて,途中で「ごめん!」とか言って逃げ帰ってしまったこともありましたが...

そういった不定期でイベント的なことが私にとってのオフなのかなぁと.

すいません.答えになっていませんね.

いえいえ,最後に高校生の皆さんへメッセージをお願いします.

はい.

最近は誰でも簡単にコンピュータを使ったりインターネットを利用したりできるようになってきました.これはソフトウェアを研究している人間からしてみれば,もちろんうれしいことなのですが,その反面,コンピュータシステムを使うことだけが注目されているように思えます.

皆さんもいろんな情報をインターネットで検索して自分の役に立てていることが多いと思いますが,その情報も誰かが提供している・作っているものなのです.「使う側」から「作る側」にまわると,きっと今の何倍も面白く・深く充実した世界が広がると思います.

自分で考えたり調べてまとめたりしたことや自分が作ったものが人の役に立つということはすばらしいことです.

でも,それは自分でやってみなければ分からない.そこが面白いわけで,工学に携わる人間でよかったと感じられる時だと思っています.

常に自分でやりがいのある目的や目標・課題を持つようにしてもらいたいですね.

今日はどうもありがとうございました.

こちらこそありがとうございました.